Headline

Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.

Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.

Kumpulan Berita DPR RI

Kumpulan Berita DPR RI

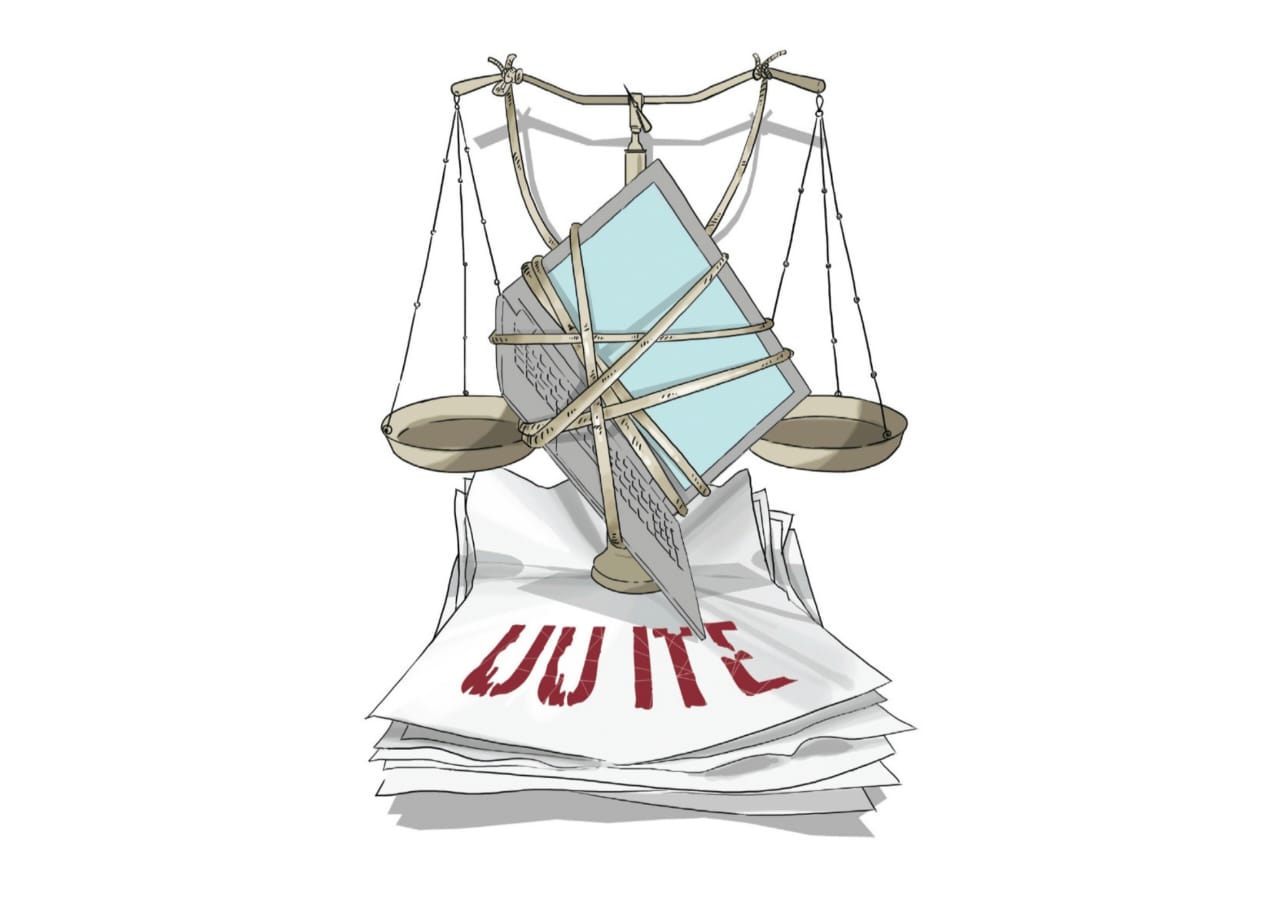

“VALENTINE bukan budaya kita. Lapor UU ITE itu budaya kita”. Ungkapan tersebut saya rasa tepat di bulan kasih sayang ini. Ketika netizen memperdebatkan apakah hari kasih sayang sebagai budaya Indonesia, mungkin UU ITE lebih tepat sebagai rujukan budaya. Sesuatu yang dibiasakan dan dianggap benar sebagian besar masyarakat. Sampai pada klimaksnya tahun ini, penolakan pemidanaan berdasarkan UU ITE semakin besar dan kuat.

UU ITE dianggap membatasi terlalu keras kebebasan berpendapat dan berekspresi di muka umum. Sampai pada akhirnya Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa Presiden meminta kepada DPR untuk mulai membicarakan revisi UU ITE, yang bahkan tidak masuk Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Menjadi pertanyaan, apakah revisi UU ITE merupakan solusi atas salah kaprahnya penegakan hukum UU ITE selama ini.

Jika ditelaah, UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), lahir untuk mengejar ketertinggalannya terhadap perkembangan teknologi dan informasi. Sekalipun dikenal adagium het recht hink achter de feiten aan yang berarti bahwa hukum akan selalu tertinggal di belakang perkembangan zaman, tetapi UU ITE dibentuk untuk selalu mengikuti perkembangan zaman.

UU ITE digagas agar dapat memberikan perlindungan yang optimal terhadap segala aktivitas yang dilakukan melalui media elektronik. Hal ini sejalan dengan Resolusi Sidang Umum PBB No 67/189 Tanggal 20 Desember 2012, yang menyatakan kejahatan siber telah berkembang pesat, dan bahkan telah dilakukan secara transnasional. Pada Konsep UU ITE dan concern dari PBB, kita menyadari hukum siber bertujuan untuk mencegah dan memberantas perkembangan kejahatan siber.

Berkaitan dengan konten

Menurut Convention on Cybercrime – Perjanjian Internasional Uni Eropa, ada 9 kejahatan siber yang masuk 4 kategori kejahatan, yakni pertama offences against confidentiality, integrity, and availability of computer data and systems. Kedua, computer-related offences. Ketiga, content-related offences, dan ke empat, offences related to infringements.

Jika diperhatikan, berdasarkan kategori tersebut, Indonesia, setidaknya dalam UU ITE mengatur tiga kategori, yakni 1, 2, dan 3. Kategori 1 dan 2 memiliki kesamaan, yakni kejahatannya berkaitan dengan sistem dan komputer sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah kejahatan baru yang telah berkembang. Perbedaannya, kategori 3 ialah berkaitan dengan konten, pada dasarnya, ini ialah kejahatan konvensional, tetapi dilakukan dengan teknologi.

UU ITE seharusnya lahir untuk fokus kepada kategori 1 dan 2. Namun, cukup disayangkan dalam praktik, kategori 3 lebih banyak diterapkan. Kategori 3 diatur pada pasal 27, 28, dan 29 di dalam UU ITE. Pasal 27 ialah kejahatan terkait dengan konten (illegal content). Terdapat 4 konten yang dilarang untuk didistribusikan melalui media elektronik, yakni asusila (ayat 1), perjudian (ayat 2), penghinaan dan pencemaran nama baik (ayat 3), dan pemerasan (ayat 4), sedangkan, pasal 28 berkaitan dengan hoaks dan SARA.

Penelitian yang dilakukan The Institute for Digital Law and Society terhadap 190 kasus UU ITE pada 2018 menunjukkan 41 kasus dikenai Pasal 27 ayat (3), 19 kasus Pasal 28 ayat 2 (SARA), 17 kasus Pasal 27 ayat 1, dan 7 kasus, pasal 27 ayat (2).

Semua kasus itu ialah berkaitan dengan konten, sedangkan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan sistem teknologi dan komputer, tidak ada dalam seluruh objek penelitian tersebut. Hal ini menunjukkan UU ITE masih hanya menjadi alat pemidanaan bagi kejahatan konvensional yang dilakukan melalui teknologi. Perbuatan asusila atau penghinaan yang dilakukan melalui elektronik akan menjadi kasus UU ITE.

Angka tersebut tentu juga mengalami peningkatan di masa pandemi. Mengingat, intensitas penggunaan media sosial yang meningkat. Kasus Jerinx merupakan contoh diskursus penerapan UU ITE, dan kasus hoaks UU Cipta kerja juga menimbulkan banyak pertanyaan. Mengapa terdapat banyak diskursus yang terjadi di masyarakat.

Sejatinya, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 50/PUU-VI/2008 yang menguji Pasal 27 ayat (3) UU ITE, memberikan pertimbangan bahwa pada dasarnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik ialah bentuk pembatasan terhadap kebebasan berpendapat (freedom of speech), untuk memberikan kepastian hukum dalam penggunaan media informasi dan teknologi.

Pembatasan tersebut didasarkan pada Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pada dasarnya, pertimbangan yang sama dapat diterapkan juga kepada Pasal Illegal Contents yang diatur dalam Pasal 27-29 UU ITE. Dapat diambil kesimpulan bahwa pada 2008, MK menyatakan pasal itu ialah konstitusional dan sah.

Namun, seiring dengan perkembangan media sosial yang sangat masif, pertimbangan MK tersebut perlu diselisik lebih lanjut. Dalam pengaturan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, diatur unsur ‘penghinaan’ dan ‘pencemaran nama baik’ yang merujuk pada Pasal 310 KUHP. Unsur itu bersifat sangat subjektif dan dapat menjadi bahan karet bagi penegak hukum. Naik atau tidak perkaranya, dapat dipengaruhi berbagai kepentingan.

Tugas utama pemerintah dan DPR

Oleh karena itu, perlu memang dipertanyakan, apakah pembatasan kebebasan berpendapat masih perlu dibatasi UU ITE. Dalam asas legalitas, terdapat kewajiban bagi penegak hukum, untuk mengatur pasal yang tegas dan tidak multitafsir, sebagaimana ada dalam prinsip lex certa (harus jelas) dan lex stricta (harus tegas).

Namun, harus dipahami pula, selain masalah pengaturan, UU ITE juga menciptakan berbagai permasalahan penegakan hukum. Sebagai contoh kasus Prita Mulyasari, yang melakukan kritik terhadap Rumah Sakit Omni, sempat berujung di penjara dengan Pasal 27 ayat (3). Meskipun, kemudian berakhir dengan bebas dalam putusan Peninjauan Kembali. Prita sempat merasakan pedihnya penjara, hanya karena melakukan kritik terhadap pelayanan rumah sakit.

Selain itu, kasus Baiq di Mataram, yang menerima telepon dengan konten asusila, malah menjadi dijatuhi pidana Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena mengirimkan rekaman tersebut untuk dilaporkan. Apakah kemudian melaporkan tindakan asusila malah dapat dijerat sebagai pelaku. Terlebih, Vanessa Angel yang terlibat prostitusi juga dijerat menggunakan Pasal 27 ayat (1) yang sejak awal tidak pernah ditujukan pada kasus prostitusi. Beberapa kasus ini tentu menjadi contoh kelam penerapan UU ITE, terutama dalam kejahatan terhadap konten.

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, terdapat dua tugas utama yang harus diemban pengambil kebijakan, yakni pemerintah dan DPR dalam menyusun revisi UU ITE. Sudah selayaknya Pasal 27 ayat (3) UU ITE memiliki batasan yang lebih jelas dan tegas, serta tidak lagi merujuk pada Pasal 310 KUHP peninggalan Belanda yang bersifat sangat subjektif dan karet tersebut.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE bisa juga dihapuskan, dan kita merujuk pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yakni ujaran kebencian yang mengandung SARA dipidana. Hal ini lebih tegas dan jelas jika dibandingkan dengan ‘penghinaan’ tanpa batasan yang jelas. Unsur SARA dapat menjadi salah satu batasan.

Selain itu, dalam penegakan hukum, penerapan UU ITE harus bersifat sebagai sarana terakhir (ultimum remedium). Harus ditegaskan bahwa penegak hukum wajib melakukan mediasi penal antara korban dan pelaku untuk mencapai perdamaian. Bisa dimungkinkan juga, penegakan hukum hanya dikenai dalam kasus pengulangan tindak pidana (residivist) sehingga penumpukan perkara UU ITE dan penuhnya penjara karena kejahatan ITE seperti ini dapat dihindari.

PRESIDEN Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden, wakil presiden, menteri luar negeri, serta ketua umum partai politik ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3) malam.

Presiden Prabowo Subianto mengundang SBY, Jokowi, Jusuf Kalla, hingga ketum parpol ke Istana Merdeka malam ini. Simak agenda dan daftar tokoh yang hadir.

Teddy menuturkan, salah satu hal yang akan dibicarakan dengan para tokoh itu ialah terkait situasi geopolitik dunia terkini.

PRESIDEN ke-7 Joko Widodo ikut mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Wapres ke 6 Jenderal TNI ( Purn) Try Sutrisno.

PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.

KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).

Roy Suryo CS ajukan perbaikan gugatan di MK. Refly Harun minta riset dan kritik publik terhadap pejabat negara tidak dipidana guna hindari efek ketakutan hukum.

Hakim MK Saldi Isra menegaskan uji materiil KUHP dan UU ITE tidak boleh bertumpu pada kasus konkret Roy Suryo dkk. Permohonan dinilai masih lemah secara konstitusional.

Penerapan pasal-pasal tersebut terhadap kliennya justru melanggar hak konstitusional warga negara, terutama kebebasan berekspresi dan hak memperoleh informasi.

Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.

Kloter berikutnya batal berangkat karena Putriana membatalkan kerja sama dengan salah satu biro perjalanan.

UU ITE 2024 tidak menghapus sanksi pidana bagi penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Regulasi baru justru memperjelas batasan jenis kebohongan digital

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved