Headline

YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.

YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.

Kumpulan Berita DPR RI

Kumpulan Berita DPR RI

MARI kita mulai dengan pertanyaan apakah mungkin ada sekolah rakyat tanpa rakyat yang menjadi subjek? Siapa sesungguhnya yang diandaikan hadir dalam narasi ini dan agenda apa yang sedang dibangun melalui sekolah yang mengatasnamakan 'rakyat' tersebut?

Tulisan ini tidak dalam posisi oposisi atau afirmatif, tetapi lahir dari kerangka sosial-demokrasi yang percaya bahwa negara memiliki tanggung jawab penting dalam memperluas keadilan sosial, tetapi bukan dengan mengabaikan partisipasi warga dan otonomi komunitas. Negara bisa menjadi instrumen pembebas, tapi hanya sejauh ia membuka ruang bagi rakyat untuk berpikir, menyuarakan, dan menentukan arah hidup mereka sendiri.

Tentu saja kita arif bahwa di tengah berbagai tantangan ketimpangan sosial dan pendidikan yang mencolok, proyek sekolah rakyat menjadi salah satu upaya transformasi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sederet janji-janji: gratis, berasrama, dan pelayanan penuh bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

Sekolah itu terpusat, menjadi ruang pembinaan karakter, nasionalisme, serta keterampilan hidup. Secara normatif, tujuannya mulia: mengentaskan kemiskinan struktural, menyiapkan generasi yang tangguh, dan mempercepat cita-cita besar Indonesia emas 2045.

Anak-anak akan mendapatkan layanan kesehatan berkala, nutrisi yang diawasi, hingga kesempatan untuk mengembangkan diri melalui kurikulum yang diklaim beragam--dari deep learning hingga pelatihan kepemimpinan.

Fasilitas seperti laptop, asrama tiga lantai, dan makanan tiga kali sehari tentu menjadi hal luar biasa bagi keluarga yang selama ini bahkan kesulitan mengakses sekolah negeri biasa.

Alhasil, tak sedikit orangtua, terutama yang hidup di daerah miskin dan terpencil, memandang sekolah ini sebagai satu-satunya jalan realistis bagi anak mereka untuk 'menjadi orang'. Harapan mereka tulus: agar pendidikan bisa menjadi jembatan menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Namun, di balik kesan impresif itu, pertanyaan mendasar pertama: mengapa dinamai sekolah rakyat?

Dalam sejarah gerakan kemerdekaan dan pendidikan alternatif Indonesia, istilah sekolah rakyat pernah dipakai untuk menandai ruang belajar yang dibangun bersama, oleh komunitas, bagi emansipasi. Kini, ketika istilah itu dihidupkan kembali dalam kerangka birokratis dan teknokratis, kita patut bertanya: apakah nama 'rakyat' tetap menyiratkan pemberdayaan atau hanya menjadi ornamen simbolis dalam kebijakan yang digerakkan dari atas?

Dalam konteks ini, alih-alih menciptakan ruang inklusif, sekolah rakyat pada dasarnya bisa saja berisiko memperkuat garis pemisah sosial. Dengan menempatkan anak-anak miskin dalam satu kompleks asrama khusus, sekolah ini menciptakan batas-batas simbolis yang membedakan mereka dari anak-anak lain.

Sekolah, dengan demikian, bukan lagi tempat penyatuan sosial, melainkan sarana pengelompokan berdasarkan status ekonomi. Terdapat potensi segregasi sosial yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kejiwaan anak--menumbuhkan rasa berbeda, bahkan rendah diri. Stigmatisasi sebagai 'anak miskin' bisa melekat kuat, terutama pada usia remaja yang rentan terhadap identitas sosial dan perlakuan diskriminatif.

Masih secara psikologis, anak-anak dalam usia pertumbuhan memerlukan nurturance atau keterasuhan. Jika anak-anak diasramakan, seberapa jauh pemenuhan kebutuhan mendasar ini terpenuhi? Apakah para pengelola asrama dan guru di sana bisa menjalankan fungsi orangtua yang sebenarnya? Tidak justru, misalnya, ditumpangkan pada pola hirarkis senioritas-junioritas yang mana bullying sangat rentan terjadi?

Seiring dengan itu, asrama juga bukan sekadar tempat tinggal, tetapi sering kali menjadi ruang penataan perilaku dan penyeragaman nilai.

Dalam hal ini, asrama bisa saja berfungsi lebih sebagai alat kedisiplinan ketimbang tempat pembelajaran yang membebaskan.

Apa indikasinya? Keterlibatan TNI dalam pelatihan baris-berbaris dan pembinaan karakter, jika tidak dalam takaran psikologis-proporsional, akan berbuah orientasi militeristik dalam membentuk 'anak ideal' versi negara--disiplin, patuh, dan tahan banting. Meski bernama sekolah, ia akan lebih menyerupai lembaga pembinaan sosial sehingga wajar jika kita bertanya: apakah sekolah rakyat dibangun demi kelahiran warga negara yang reflektif dan kritis atau sekadar individu yang bisa diatur secara rapi?

Masih dalam konsentrasi yang sama, secara kurikuler, janji akan kurikulum yang inovatif dan progresif lebih lanjut menghadapi tantangan serius: Kurikulum Nasional yang pada dasarnya berbasis standardisasi dan bukan berdasar kearifan lokal. Kini juga ada kerancuan soal metode deep learning yang secara teoretis beraksioma murid sebagai agen atau subjek pembelajar telah direduksi sebagai metode yang 'bisa diajarkan' yang mana murid lagi-lagi menjadi 'objek pembelajaran'.

Lalu, tidakkah ini mereproduksi model pendidikan lama yang birokratis, seragam, dan menjadikan anak sebagai objek adaptasi sosial?

Aspek lain yang perlu dipertanyakan: ketergesaan. Renovasi gedung dilakukan terburu-buru--banyak di antaranya ialah bekas pusat rehabilitasi sosial yang tidak dirancang untuk kegiatan belajar anak. Di beberapa wilayah, bangunan bahkan sebelumnya digunakan untuk menampung anak jalanan atau pemulihan pecandu narkoba.

Proses transisi sumber daya fisik ini mencerminkan cacat lain: ketiadaan dialog publik yang memadai, nyaris tanpa keterlibatan masyarakat lokal, dan seakan-akan pendidikan bisa disusun layaknya proyek infrastruktur biasa. Polanya juga seperti charity-based--memberi kepada 'yang tidak punya'--tapi dengan cara yang hierarkis, tertutup, dan sentralistik. Karena itu, selain perkara tentang siapa yang memberi, juga tentang siapa yang didengar dalam merancang masa depan pendidikan anak-anak.

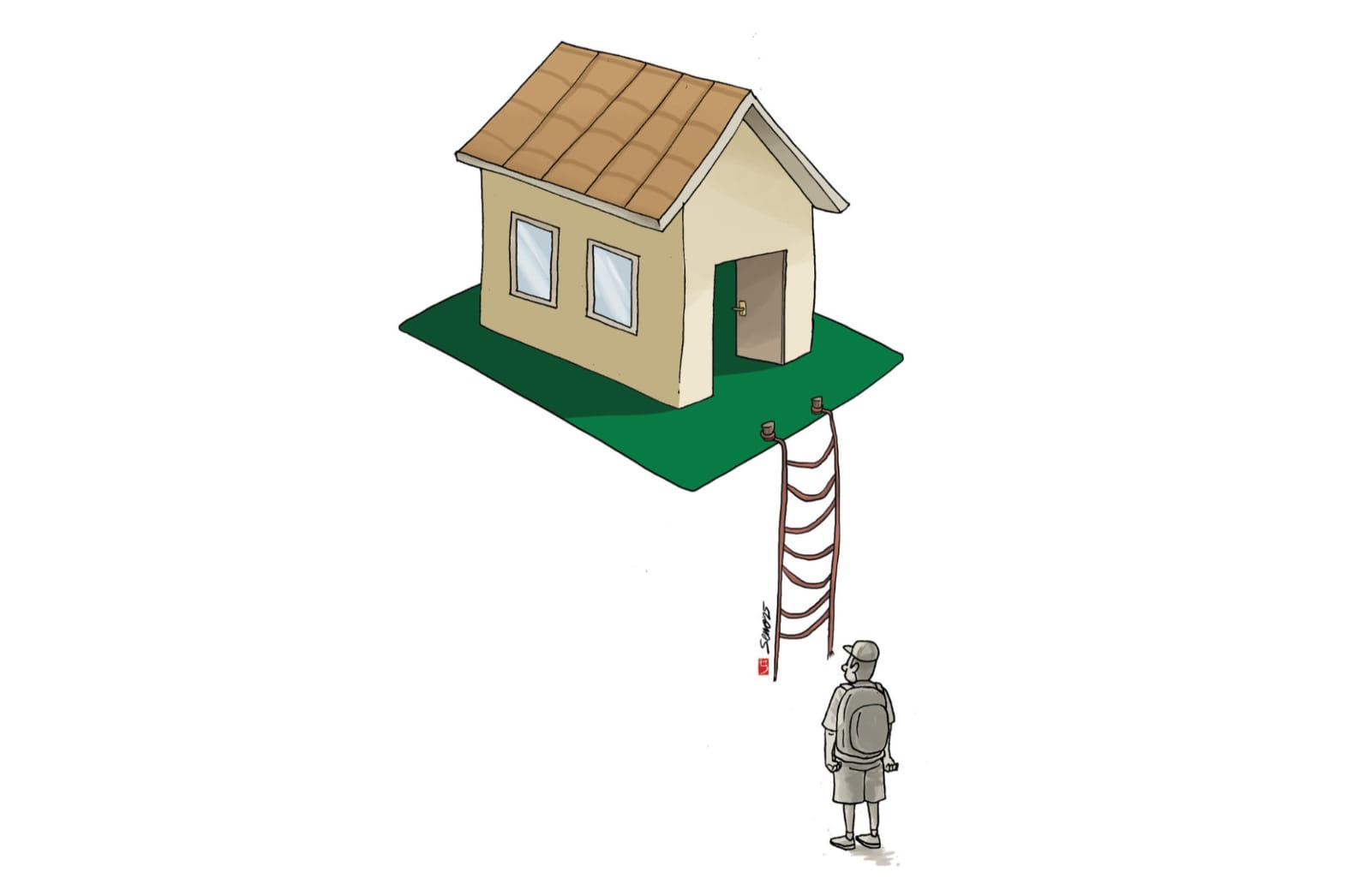

Sementara itu, dengan anggaran sebesar Rp1,19 triliun untuk tahun pelajaran pertama dan target pembangunan 500 titik sekolah rakyat, proyek ini tidak bisa dilepaskan dari pertanyaan soal efektivitas dan prioritas. Di tengah krisis fasilitas dasar di banyak sekolah negeri, terutama di tingkat kelurahan dan desa, wajar jika publik bertanya: mengapa tidak memperkuat sekolah-sekolah yang sudah ada? Mengapa memilih membangun sistem baru yang eksklusif alih-alih memperbaiki yang struktural? Apakah investasi ini demi menciptakan keadilan sosial atau justru lebih condong pada pencitraan dan pembingkaian politik jangka pendek?

Kembali kepada parameter sosial-demokratik. Kita perlu ingat bahwa pendidikan ialah alat emansipasi sosial. Ia bekerja untuk mengeluarkan individu dari kemiskinan laten dan fungsional, memampukan warga menjadi subjek sosial yang sadar dan partisipatif. Pendidikan seperti ini tidak bisa dibangun di atas pendekatan yang mengasingkan komunitas dari proses. Ia harus lahir dari dialog, dari pengalaman lokal, dari kepercayaan bahwa rakyat tidak hanya layak menerima, tapi juga layak menentukan.

Jika tidak demikian, ia hanya akan menjadi instrumen teknokratis yang kehilangan jiwa. Alih-alih menjadi sekolah emansipatoris, ia berisiko menjadi ruang reproduksi ketimpangan yang dibungkus dengan niat baik.

Karena itu, meskipun tak bisa dikatakan harapan belumlah pupus, sekolah rakyat masih menyimpan potensi, yakni jika ia bersedia mendekonstruksi dirinya sendiri: menjadi ruang belajar yang betul-betul berakar pada kerakyatan--peka terhadap konteks sosial, budaya, dan realitas psikologis muridnya; sekolah yang menempatkan guru sebagai pendidik reflektif, bukan lagi robot pelaksana kebijakan dan kurikulum; dan di atas itu semua memanusiakan manusia.

MEMBANGUN dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

Pemerintah dan aparat keamanan untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi demonstrasi.

Atasi kesenjangan sosial di era modern! Pelajari akar masalah, dampak, dan solusi efektif untuk masyarakat yang lebih inklusif.

Politikus PPP Akhmad Saeful Bakhri mengatakan dari laporan DTKS, penanganan kemiskinan yang dilakukan Pemkot Bogor belum optimal.

Calon presiden Anies Baswedan menyoroti kondisi Indonesia yang masih timpang. Gerakan perubahan yang diusung Anies dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar (Amin) bukan hal mudah.

Lestari Moerdijat mendorong kesinambungan sektor pendidikan dan dunia usaha untuk menjawab tantangan sosial dan sektor ekonomi yang meningkat dalam proses pembangunan.

Insiden viral pengeroyokan guru oleh wali murid di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menjadi alarm keras darurat kekerasan di dunia pendidikan Indonesia.

PROFESI dokter sejak awal berdiri bukanlah profesi ekonomi. Ia bukan lahir dari logika pasar, tetapi dari etika pertolongan.

DUNIA pendidikan tengah sakit. Gejalanya bukan hanya kesenjangan dan kualitas yang timpang, melainkan juga kegagalan mendasar: ia tidak lagi relevan dengan denyut nadi kehidupan.

Guru kelas 1 UPTD SDN Sawah 01, Mulyani, mengungkapkan dirinya telah mengabdikan diri mengajar di sekolah tersebut selama lebih dari 30 tahun.

Di sektor pendidikan, BenQ fokus mendukung metode Bring Your Own Device (BYOD) yang memungkinkan integrasi perangkat pribadi siswa ke dalam ekosistem digital sekolah secara aman.

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved