Headline

Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.

Kumpulan Berita DPR RI

Kumpulan Berita DPR RI

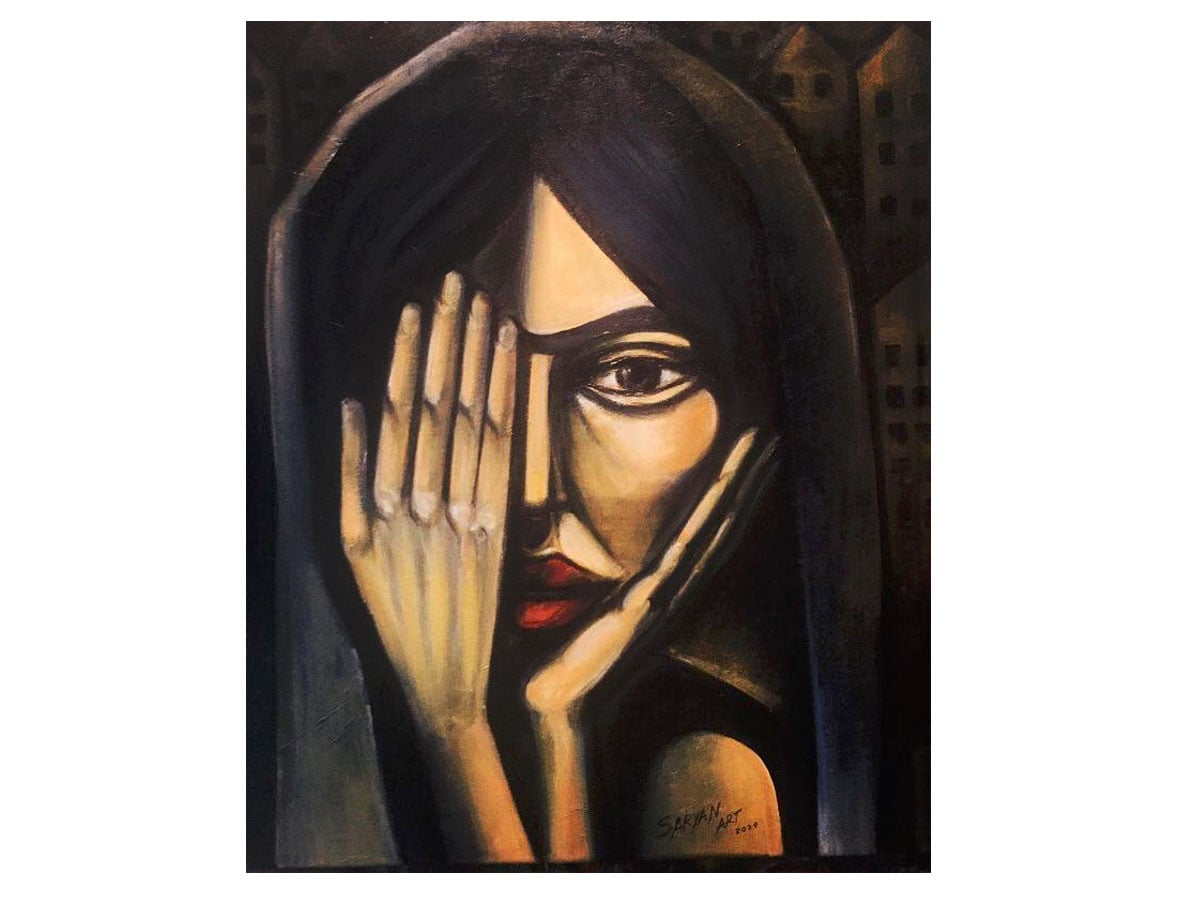

Ilustrasi: Artur Saryan

Tangan menjerat kelat erat

bermaksud merampok angin

agar tak belok ke pelabuhan lain

arah sekoci sekecil kelinci, titik jauh

sasaran sauh menuju tanah bertahta cinta.

Ya, walau badanku tak teramat kuat

sudah kusodok masuk semua gelodok

yang kukunci khusus selama di Rusia berisi ilmu

ampuh pembasuh keruh sebagai hasil olah citaku

sang pencari pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi.

2021

Sambil menyisir Neva

ini benak memutar rekaman

tentang senyummu kemarin sore

dan cita-cita kita menjadi komposer abadi.

Memang benar, wahai Merpatiku

rasa hidup di kota asing ini

seperti harmoni mengalun datar

jika kau tak menggubah melodinya.

Aku lengkap denganmu

kamu sempurna bersamaku

namun, atas dasar sepucuk surat

maafkan aku harus memutus ini lagu.

Seekor merpati harus pergi

tuk kepakkan sayap ke negeri sana

bergabung sama-sama para garuda

menyanyikan lagu berbeda.

Namun bila ada waktu, wahai Merpatiku

rasa hidup di kota kelahiran adalah

keselarasan. Kuingin kau rasakan,

berkenan menggubah melodimu.

Sambil menyusuri Barito

ini benak memutar rekaman

tentang senyummu kemarin sore

dan cita-cita kita menjadi komposer abadi.

2021

Duduk di bibir sungai beku

padahal kemarin terasa hangat.

Sebelumnya, dingin mencucuk tulang

udara berkabung musim sudah berganti.

Kapal pesiar melintas perlahan

rasa-rasanya aku ingin menumpang pulang

teringat padamu, terngiang kisah sedang bertunas.

Ah, aku tak pandai

mengungkapkan, menjelaskan diriku.

Apalagi, kamu dan aku sungguh berjauhan.

Sengaja kuabaikan derita, kuingin cerita bermekar.

Ketahuilah,

barangkali aku bukan orang setia

sempurna seperti kau pikir selama ini.

Maka bila kau berdoa tuk kebaikanku,

itu mengiris ini hati. Sungguh tak masuk akal,

aku khawatir doa itu sia-sia. Maka lebih baik

tujukanlah untukmu dahulu.

Sebab aku malu

tak tahu betapa sering

hanya bermimpi menjadi kesatria sejati

aku ingin menumpang kapal, menghampirimu

walau belum berpedang.

Masih berjuang sendiri,

sering termenung di pelabuhan tua

sambil menerka takdir, tak hanya diam jua.

Pastikan langkah kita bertemu kembali, di saat aku

tak lagi malu padamu, Tanah Airku.

2021

Maka bila kau berdoa tuk kebaikanku, itu mengiris ini hati.

Di bangku taman bersarung tangan.

Angin rasa-rasanya kian bertambah dingin;

pepohon menari-nari mempersembahkan dedaunan

yang rontok bagi pejalan senja.

Melangkah terus,

aku mengingat kisah sederhana,

pernah disampaikan kakek dahulu;

“Daun tak segan menggugurkan diri

bila sudah jenuh dan letih. Dikata hanya bisa

menumpang ranting hidup. Cemburu pada kehidupan

rumput yang empunya kaki sendiri. Gelisah membandingkan

diri dengan bunga mekar di tengah semak.

Padahal,

yang berada di pucuk

adalah cita-cita semuanya.

Demi rasa bangga tak dimiliki sang daun.

Menebar kalimat palsu. Betapa keberadaan daun

di langit adalah beban bagi bumi yang menopangnya.

Ada haru

sebab rumput dan bunga bebas berpijak

di daratan manapun yang disukai atau tak dicintai

Padahal, mereka saling iri. Bahkan pada diri sendiri.”

Kisah selesai,

aku putuskan pulang

makna sudah kuingat kembali seutuhnya

tak pernah sesal menjelma sebagai pucuk birch.

Aku bisa melihat hal-hal secara jelas.

Rahasia ini negeri, juga jalan pulang ke kampung.

Menyusun rencana, menceritakan kisah lembayung

ke teman-temanku suatu hari nanti di saat senja sama warna.

2021

Pensil sependek kelingking kumainkan di ujung jemari. Tiba-tiba, jatuh, patah. Mau kuraut, runcing, jadinya tumpul. Biarlah kusimpan saja. Sayang dibuang, pemberian mamak dari kampung.

“Jangan sembarang goreskan ini pensil,” pesan terakhirnya. “Kenapa?” kutanya. Sia-sia, ia tak menjawab, hanya senyum kecil menggantung di pipinya.

Menghabiskan waktu di Arbat. Kulihat para pelukis sibuk mengais rejeki di jalanan lama. Aku berlagak ikutan jadi seniman walau amatiran. Meniru cara jemari-jemari para pelukis menari lincah. Ada yang menggores sketsa wajah nan jelita dan ada yang mencoret garis-garis ala Malevich.

Ah, gambar sketsa milikku sendiri hancur, semrawut. Pasrah, aku melangkah pergi. Di ujung jalan, terdengar suara hiruk pikuk. Para pendemo berorasi sambil menyontek catatan. Suara riuh tepuk tangan membahana ke angkasa.

Aku mendekat, melirik. Tak berapa lama massa pun bubar. Wajah-wajah bercampur, geram, simpati. Orang-orang melangkah, sedang yang asing menebar kertas, tanpa ekspresi.

Perlahan kupungut, kubaca. Kata-kata sederhana, rupanya buat merinding, seakan-akan bertengger sihir sebab ditulis menggunakan pensil, bukan yang lain. Sekarang, kupahami pesan mamak. Pensil bisa dilihat, didengar. Dapat mendamaikan, memprovokasi. Mampu mendatangkan kerinduan, menghadirkan nostalgia.

2021

Bila tamak memakan jiwa

satu detik, begitu mahal sebuah tawa.

Palsu sembunyikan jemawa, terkubur rawa

serupa pemuda yang tak lagi empunya wibawa.

Kita seharusnya merana

meski sudah mengikat fortuna

tak segan menolak rencana-rencana.

Jangan biarkan musafir berhenti berkelana

singgahlah menengok Merah Putih di nirwana.

Akhirnya, sekawanan anak kecil dan para pengampu

dapat tertawa ria walau berlagak mampu.

Lemah, tertatih sodorkan lampu

mengutuk tak perlu,

jadi tumpu.

2021

Baca juga: Sajak-sajak Acep Zamzam Noor

Baca juga: Sajak-sajak Stevie Alexandra

Shabrina Izzati Adliah, lahir di Samarinda, Kalimantan Timur, pada 26 November 1997. Ia menyukai dunia puisi dan menekuni kegiatan tulis-menulis. Adalah lulusan spesialis program studi Telecommunications Systems and Railway Transport Network di Russian University of Transport, Moskwa. Puisi-puisi ini termaktub dalam antologi puisi Doa Tanah Air: suara pelajar dari Negeri Pushkin yang akan segera diterbitkan. (SK-1)

Shabrina Izzati Adliah, lahir di Samarinda, Kalimantan Timur, pada 26 November 1997. Ia menyukai dunia puisi dan menekuni kegiatan tulis-menulis. Adalah lulusan spesialis program studi Telecommunications Systems and Railway Transport Network di Russian University of Transport, Moskwa. Puisi-puisi ini termaktub dalam antologi puisi Doa Tanah Air: suara pelajar dari Negeri Pushkin yang akan segera diterbitkan. (SK-1)

Dalam pandangan Gol A Gong sastra berfungsi sebagai ruang jeda dari banjir informasi digital yang dangkal.

SAYEMBARA Novel DKJ 2025 telah mengumumkan pemenangnya semalam, Rabu, (5/11) di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat.

Kemendikdasmen melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) menegaskan komitmen negara terhadap pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa serta sastra.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), menggelar rangkaian kegiatan strategis dalam rangka penguatan literasi dan sastra, serta revitalisasi bahasa daerah di Jawa Tengah.

Aprinus mencontohkan, beberapa karya yang kandungan SARA, yakni pada novel Salah Asuhan yang pada draf awalnya disebut menyinggung ras Barat (Belanda).

Sastra sebagai suatu ekspresi seni berpeluang mempersoalkan berbagai peristiwa di dunia nyata, salah satunya adalah persoalan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pameran lanjutan ini akan mengunjungi 3 SMA kenamaan di wilayah Jakarta, Bogor dan Tangerang, yang memiliki kurikulum International Baccalaureate.

Akan ada 35 perwakilan langsung universitas favorit dari UK dan Irlandia yang hadir dalam pameran Study in UK.

DALAM mengejar pendidikan tinggi di luar negeri, sangat dibutuhkan perencanaan yang matang. Ini strategi jitu untuk studi lalu berkarir profesional di luar negeri

dalam pameran pendidikan itu pelajar dan orang tua akan bertemu langsung dengan perwakilan dari berbagai perguruan tinggi luar negeri terbaik di dunia.

THADEO Arlo, mahasiswa Indonesia di Tel Aviv, Israel, memilih untuk bertahan di tengah kondisi konflik negara itu dengan Hamas, Palestina belum meningkat. Deo masih berlindung di dalam gedung

ERICK Thohir hingga Najwa Shihab akan kukuhkan koordinator Presidium IAPPI serta melantik Pengurus Harian. Acara tersebut akan diadakan di Smesco Convention Hall pada 12 Oktober 2023.

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved