Headline

Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.

Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.

Kumpulan Berita DPR RI

Kumpulan Berita DPR RI

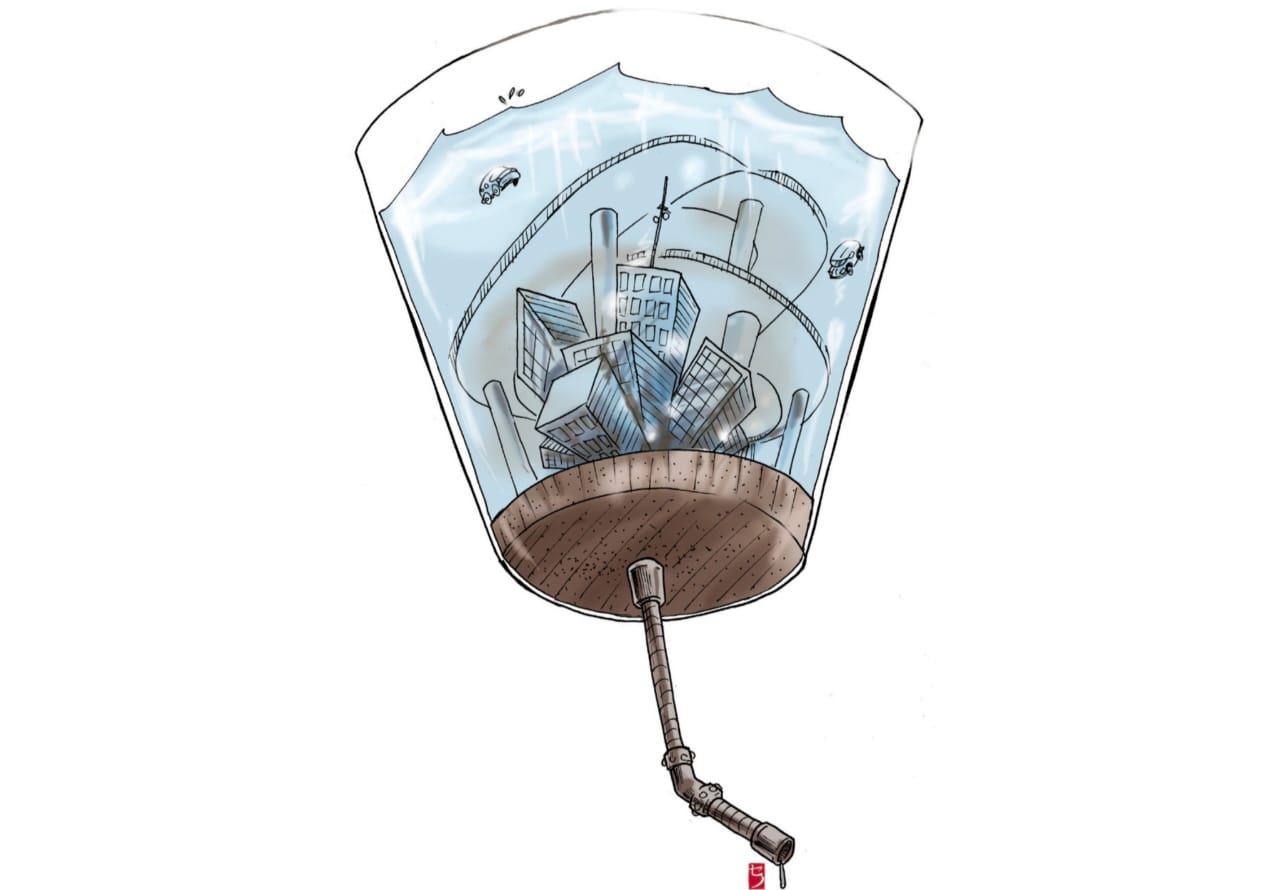

MESKIPUN telah menjadi serupa bencana tahunan, banjir yang melanda beberapa wilayah di Indonesia awal tahun ini membawa cerita baru. Betapa tidak, gelombang besar banjir juga melanda wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dibayangkan akan menghadapi prahara ini. Apa yang terjadi di Kalimantan Selatan (Kalsel) baru-baru ini menjadi bukti. Meskipun sebagian menyinyalir bahwa banjir di Kalsel ini disebabkan anomali cuaca dalam bentuk curah hujan yang ekstrem, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, menilai bahwa banjir di Kalsel baru-baru ini pada tempat pertama mesti dilihat sebagai akibat destruktif dari perusakan hutan yang masif. Memang, dalam beberapa dekade belakangan, pengurangan area hutan di daerah aliran sungai (DAS) Barito mencapai 62,8% (BBC News Indonesia, 20/1/2021).

Paradigma holistik

Poin Cahyono jelas. Andai kata hutan-hutan di Kalsel khususnya dan Kalimantan umumnya tetap terpelihara baik, bahaya banjir seperti ini tak perlu terjadi. Bencana ini karenanya secara gamblang memperlihatkan betapa sekarang masyarakat kita mesti menanggung akibat dari deforestasi yang sudah sekian waktu menjadi sangat masif di wilayah yang malah pernah dianggap sebagai salah satu paru-paru dunia. Alam yang dirusakkan kini berbalik membawa petaka bagi kehidupan manusia. Pada titik ini, banjir berikut kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya pada dasarnya hanyalah satu bagian kecil dari lingkaran krisis ekologis berskala besar yang sudah lama dan mungkin akan terus terjadi.

Dengan itu, peristiwa seperti ini mestinya membangkitkan kembali kesadaran kita akan kesatuan integral unsur-unsur kosmik. Apa yang terjadi pada salah satu entitas alam, atas cara tertentu, berdampak pada entitas-entitas lainnya. Kesadaran semacam ini, meskipun pada galibnya mengembangkan postulasi-postulasi sains, terutama dari fisikawan David Bohm (2002) dan Leo Smolin (2001;2013), belakangan semakin mendapat tempat dalam refleksi filosofis dan religius. Dalam karya-karya pemikir semisal Ilia Delio (2015), Dianne Bergant (2016), dan Heidi Russel (2017), etos berpikir holistik seperti ini berdiri di atas tiga pilar gagasan.

Pertama, pengakuan akan adanya kesatuan yang tak terpisahkan (undivided wholeness) di antara unsur-unsur semesta. Paradigma holistik meyakini bahwa ada keterikatan antara semua elemen kehidupan. Realitas pada intinya ialah relasionalitas sebab keterikatan satu sama lain merupakan prinsip keberadaan dari semua yang ada. Tak ada satu unsur semesta pun yang tidak terikat dalam jalinan relasi dengan unsur-unsur lainnya. Akibatnya, gangguan yang terjadi pada salah satu unsur saja akan berpengaruh pada keberlangsungan seluruh sistem.

Kedua, pengakuan akan relasionalitas sebagai prinsip kehidupan mengimplikasikan pengakuan akan keanekaragaman unsur-unsur semesta. Keanekaragaman, karenanya, ialah prinsip asali kehidupan. Dalam arti ini, kepunahan sejumlah unsur kehidupan dianggap sebagai bahaya yang menuntut perhatian serius karena atas cara tertentu akan berpengaruh terhadap keutuhan hidup unsur-unsur lain.

Ketiga, paradigma holistik tentang semesta mengedepankan prinsip kesalingbergantungan (interdependence), yang merupakan turunan langsung dari prinsip relasionalitas. Keberadaan serta keberlangsungan hidup satu elemen kehidupan menjadi mustahil tanpa kontribusi elemen-elemen lain. Itulah sebabnya mengapa prinsip kesalingbergantungan ini berjalan seiring dengan prinsip etis tanggung jawab timbal balik untuk saling menjaga keberlangsungan hidup (mutual custodianship).

Bahaya pembangunanisme

Pada persoalan banjir Kalsel, paradigma holistik tentang kehidupan semesta menuntut sikap tegas negara terhadap pihak-pihak yang secara masif merusak hutan Kalimantan. Namun, dalam konteks Indonesia yang sedang bergeliat dengan percepatan pembangungan infrastruktur, paradigma seperti ini juga menyampaikan satu pesan lain.

Patut diakui, paradigma holistik semacam ini mendapat tantangan tersendiri untuk diterapkan di negara-negara yang sedang giat mengatasi ketertinggalan pembangunan ekonomi. Bahaya pembangunanisme (developmentalism) selalu mengintai, dalamnya peningkatan kesejahteraan masyarakat disalahpahami sebagai peningkatan kehidupan ekonomi semata-mata (Catta, 2019). Aspek-aspek fundamental kehidupan lainnya, semisal keutuhan ekologis, sering dipandang sebelah mata.

Pada tataran konkret, kemaslahatan hidup masyarakat sering disederhanakan menjadi kemudahan akses terhadap infrastruktur pembangunan yang diharapkan menggenjot peningkatan taraf kesejahteraan ekonomi. Sementara itu, pada saat yang sama, berkurangnya kawasan hijau, peningkatan polusi air, tanah, dan udara sering hanya dianggap masalah sekunder.

Tentu saja geliat pembangunan infrastruktur mesti diapresiasi. Di Indonesia, sejauh ini, program-program semacam ini tetap dianggap sebagai upaya yang niscaya untuk mengatasi ketidakadilan pembangunan yang sudah berlangsung lama dan kerap menjadi alasan bagi terus melanggengnya ketimpangan kesejahteraan ekonomi antarwilayah. Hanya dengan cara ini keadilan pembangunan dan peningkatan kehidupan ekonomi yang lebih merata dapat terwujud.

Yang patut diwaspadai ialah cara pandang dan pada gilirannya kebijakan yang menyederhanakan kesejahteraan pada masalah ekonomi semata. Jika ini yang terjadi, upaya-upaya pembangunan yang sedang bergeliat mungkin membantu mengatasi masalah ketimpangan pembangunan yang ada dan menyudahi kesenjangan ekonomi yang terjadi, tapi serentak menginvestasikan masalah-masalah baru yang lebih besar dan pelik di kemudian hari.

Keadilan ekologis

Dalam konteks bencana banjir di Kalsel, tanggung jawab negara tidak boleh sebatas pada tata kelola penanggulangan bencana, tetapi juga mesti menyentuh aspek yang lebih mendasar, tata alam. Becana seyogianya tidak hanya menggugah solidaritas sosial dan tanggung jawab politik terhadap korban hari ini, tetapi juga menuntut upaya sistematis yang lebih serius untuk mencegah terjadinya bencana lebih besar di waktu mendatang. Reforestasi mesti menjadi salah satu langkah penting yang mendesak untuk diambil.

Begitu pula geliat pembangunan kita ke depan tidak cukup hanya memperhatikan keadilan sosial (social justice), tetapi juga keadilan ekologis (eco-justice). Keduanya mesti berjalan seiring. Peningkatan kesejahteraan ekonomi tidak boleh terjadi atas ongkos pemiskinan alam. Lebih jauh, memandang dua hal ini sebagai aspek-aspek yang terpisah hanya akan mengabadikan kesenjangan ekonomi yang ada. Itu karena yang secara langsung merasakan bahaya kerusakan alam ialah masyarakat-masyarakat lokal yang pada umumnya hidup dalam impitan kemiskinan.

Tegasnya, kita memerlukan visi yang lebih menyeluruh. Pekerjaan rumah bagi pembangunan Indonesia hari ini bukan hanya pemerataan pembangunan dan pengurangan ketimpangan tingkat kesejahteraan hidup warga, melainkan juga pengembalian keseimbangan ekosistem alam secara menyeluruh sebelum muncul bencana yang lebih besar.

Kita mungkin sudah terlambat. Upaya reforestasi pun pasti memiliki kerumitannya. Namun, kehancuran pasti akan menjadi semakin masif jika kita tidak membenahi masalah dasar ini dari sekarang.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul semakin parahnya kondisi banjir di wilayah tersebut.

BPBD terus menggenjot langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mitigasi bencana.

Data Pusdalops BPBD Kalsel mencatat sejumlah wilayah Kalsel saat ini mengalami banjir meliputi Kabupaten Banjar, Balangan dan Hulu Sungai Utara.

(KPK) membeberkan modus dugaan pemerasan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan tiga orang jaksa di Kalsel. KPK telah menetapkan tiga tersangka

Warga desa yang terbiasa hidup dengan keterbatasan dinilai lebih mudah beradaptasi saat harus kehilangan harta benda.

HINGGA malam hari ini Kota Denpasar dan Bali umumnya masih diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

Data yang dihimpun BPBD Kabupaten Badung hingga Selasa (24/2) pukul 09.00 Wita sejak Senin (23/2) pukul 18.00 Wita, menyebutkan ada 8 kejadian banjir di Kuta dan 1 di wilayah Kuta Selatan.

Bantuan benih diberikan setelah sebanyak 1.031 petani yang terdampak banjir mengadu dan beraudiensi langsung ke Plt Bupati Asep Surya Atmaja.

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengaku masih ada pekerjaan rumah (PR) yang belum selesai termasuk janji mengatasi banjir dan macet.

Tim di lapangan terus melakukan upaya penanganan untuk mempercepat surutnya air.

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved