Headline

Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.

Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.

Kumpulan Berita DPR RI

Kumpulan Berita DPR RI

‘Ketidakadilan bisa merajalela, tapi bagi seseorang yang secara jujur dan berani berusaha melawan semua ini, dia akan mendapat dukungan tanpa suara dari banyak orang... karena betapa kuat pun kekuasaan, seseorang tetap masih memiliki kemerdekaan untuk berkata ya atau tidak, meskipun cuma dalam hatinya’.

Kutipan berimpresi kuat tersebut pertama kali saya baca di pengantar buku Soe Hok Gie: Catatan Seorang Demonstran, belasan tahun silam. Itu pula pertama kalinya saya menyimak tulisan Arief Budiman, sang empunya kalimat yang juga kakak mendiang Soe Hok Gie.

Pada banyak orang yang tumbuh remaja di era reformasi, sosok Soe Hok Gie dan tulisan-tulisannya terasa lebih familier. Apalagi ketika popularitasnya diamplifikasi oleh film Gie (2005). Namun, bagi generasi muda tahun 1970-an maupun 1980-an, sosok Arief Budiman amat mungkin jauh lebih melegenda. Utamanya, sepak terjang Arief sebagai aktivis dan intelektual publik.

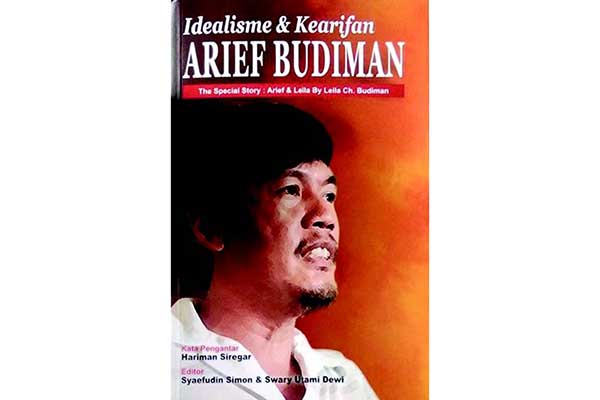

Tahun lalu, tepatnya 23 April 2020, ia wafat pada usia 79 tahun setelah sedekade lebih menghadapi penyakit parkinson. Namun, bara semangatnya abadi. Ia tetap hidup lewat keluarga, rekan, serta anak-anak muda yang memetik inspirasi darinya. Kini, ingatan mereka mengejawantah dalam buku bunga rampai Idealisme dan Kearifan Arief Budiman.

Lewat 56 kisah kenangan para penulis dengan Arief-–termasuk pengantar dari Hariman Siregar--kita dapat melihat bahwa tidak cukup satu kata untuk mengidentifikasi pria bernama lahir Soe Hok Djin tersebut. Mulai dari pemikir, cendekiawan, aktivis, sosialis, humanis, budayawan, sampai tukang protes.

Penuturan mereka membedah kembali sosok dan pemikirannya dari berbagai sudut pandang. Mengapa ia menjadi ‘tukang protes’; mengapa ia tertarik dengan sosialisme; apa yang membuatnya melawan Orde Lama sekaligus Orde Baru. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang ingin dijawab dalam buku Idealisme dan Kearifan Arief Budiman.

Pemikir berjiwa aktivis

Djin, sapaan akrabnya sewaktu muda, seorang tokoh yang tak pernah lelah menegakkan dunia idealnya. Lahir pada 3 Januari 1941, ia tumbuh menjadi aktivis yang turut menumbangkan Orde Lama, dan melahirkan Orde Baru-–yang juga kemudian gencar dikritisinya.

Keikutsertaan Djin, pada usia 22, merumuskan serta meneken Manifesto Kebudayaan (Manikebu) menjadi salah satu kiprah awal perjuangannya yang bersinggungan dengan dunia politik. Bersama rekan-rekan cendekiawan dan budayawan lain, termasuk HB Jassin, Ras Siregar, Taufiq Ismail, juga Goenawan Mohamad, ia memprotes propaganda Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). ‘Bagi penggagas Manikebu semua harus dikembalikan kepada asalnya. Suatu kebudayaan tidak boleh bercampur baur dengan politik praktis’ (hlm 107).

Atas aksi protes tersebut, di bawah arahan langsung Presiden Sukarno, Manikebu pun diberedel.

Beberapa tahun kemudian, Orde Lama tenggelam, Orde Baru timbul. Djin yang telah berganti nama menjadi Arief Budiman tetap gahar dalam melontarkan kritik pada ketidakadilan.

Ketika rezim Soeharto mengizinkan Golongan Karya--berelemenkan tentara dan PNS--mengikuti pemilu pertama pada 1971, ia pun bersuara. Merespons pesta ‘demokrasi seolah-olah’ itu, ia bersama aktivis Imam Waluyo mengajak masyarakat untuk mencoblos bagian putih dari surat suara. Gerakan moral itu ia sebut ‘golongan putih’ alias golput, yang gaungnya terus terdengar kendati kini tidak semua orang memahami asal muasalnya.

‘Arief pun mengakui: “Menurut saya, sampai sekarang golput tetap sebagai hak politik tiap warga negara meski basis teorinya tak sekuat dulu.”’ Demikian ditulis motivator Sujarwo (hlm 107).

Di tahun serupa, Arief sempat menghilang selama sebulan. Ia ditahan Kopkamtib tanpa pemberitahuan lantaran kritiknya atas rencana Presiden Soeharto membangun Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Buntut kejadian tersebut, Arief dipecat dari Badan Sensor Film dan tidak lagi dapat terlibat di pengurusan Taman Ismail Marzuki. Media cetak pun tidak bebas menayangkan tulisan-tulisannya. Di masa tersebut, ia mendapat tawaran bekerja di Paris.

Konon, di ibu kota Prancis itulah pandangannya mulai bergeser dari kanan ke kiri. Antropolog dan sejarawan Nasir Tamara menduga Revolusi Mei 1968 yang berpusat di Paris memengaruhi perubahan tersebut. ‘Yang jelas, ketika tiba di Paris, Arief masuk dalam golongan kanan yang liberal, dipengaruhi oleh Amerika Serikat (AS). Namun, setelah satu tahun di Paris, Prancis, ia mulai berubah–menjadi seorang kiri prososialis non-marxis’ (hlm 34).

Ketertarikannya terhadap paradigma itu kemudian mewujud dalam disertasi doktoralnya saat berkuliah di Harvard University. Ia mengangkat tentang politik sosialisme Presiden Salvador Allende di Cile, sekaligus menunjukkan betapa demokrasi dan sosialisme bisa searah.

Sebagai idealis yang memperjuangkan demokrasi dan kebebasan berpikir (kritis), Arief berada di jalan sepi. Kritiknya memang bisa pedas, tapi santun dan kontekstual. Bukan bak tukang obat yang berkoar untuk menghimpun massa.

Soal massa, ia pernah mengomentarinya saat berbincang dengan Nuim M Khaiyath. Satu waktu, tutur penulis dan penyiar Radio Australia tersebut, ia penasaran mengapa penguasa Orde Baru yang sering dikecam Arief masih mengizinkan pria itu bepergian ke luar negeri. Jawab Arief sambil tersenyum, dirinya diperalat Orde Baru untuk mengesankan Indonesia ialah negara demokratis. Nuim menanyakan lagi, apakah kebebasan itu berlaku untuk semua pihak ‘oposisi’. ‘”Oh, tidak,” katanya, lagi-lagi sambil tersenyum. “Yang punya massa (pengikut yang banyak) tidak mungkin diperbolehkan seenaknya ke luar negeri. Saya kan tidak punya massa. Hanya mahasiswa.”’ (hlm 170-171).

Bukan berarti ia mengecilkan peran mahasiswa. Sebagai aktivis tiga zaman, Arief sadar betul peranan mahasiswa terhadap perubahan di negeri ini. Itu sebabnya ia selalu berupaya menebarkan benih-benih kemampuan berpikir kritis kepada mahasiswa-mahasiswanya. Bahkan, mereka yang tidak pernah berjumpa dengan Arief pun tersulut olehnya.

Personal

Buku setebal 416 halaman ini tidak melulu menceritakan sisi keras kehidupan Arief. Ada sejumlah cerita yang mengundang tawa. Umpama, saat Arief hendak menunjukkan pintu kantornya yang bersematkan papan mencolok bertulisan ‘Professor Arief Budiman’ kepada kawannya, Dewi Anggraeni.

Selain para sahabat dan rekan sejawat, sang istri, Leila Chairani Budiman juga membagi kisah perjalanan hidup keduanya dengan cukup detail dan emosional di akhir buku ini.

Ia mengenang Arief sebagai sosok romantis. Mereka berkenalan saat sama-sama berkuliah di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Awalnya, Leila mengaku tak terlalu ‘naksir’ dengan Arief lantaran tampilannya yang lusuh dan kurus. Namun, Arief tidak menyerah. Suatu ketika, ia menulis opini yang membahas perbedaan konsep cantik dan manis di majalah Star Weekly. Berkat tulisan itu, bergulirlah romansa di antara keduanya.

Leila pula yang memberi nama ‘Arief Budiman’ sebagai ganti Soe Hok Djin. ‘Saya bertanya apa artinya “Djin”. Ia jawab “bijaksana”. Jadi saya pikir “Arief” lebih cocok daripada “bijaksana”, untuk sebuah nama’ (hlm 382).

Dalam buku Catatan Harian Seorang Demonstran, Gie pernah menulis, ‘Berbahagialah mereka yang mati muda’. Saya membayangkan, Arief, di suatu tempat, mungkin telah berjumpa kembali dengan Gie dan mendiskusikan anggapan sang adik yang wafat di usia 26 tersebut.

Apakah Arief merasakan umur tua ialah kesialan? Setidaknya, usia tua mengukuhkan hidup Arief yang penuh. Motivator Sujarwo menulis bahwa Arief menyatakan cukup puas dengan hidupnya. Ia juga telah mengikhlaskan cita-citanya yang belum kesampaian: melahirkan ‘Teori Arief Budiman’ sebagai ilmuwan level dunia (hlm 110).

Sebagai suatu memento, buku Idealisme dan Kearifan Arief Budiman telah menggenapi tujuannya. Walau ada sejumlah repetisi cerita dari para penulis, buku ini tetaplah tanda mata yang indah dan personal.

Membaca buku ini, tidak bisa tidak, akan melahirkan respek mendalam terhadap Arief, sekaligus memunculkan rasa kerinduan besar akan kehadiran pemikir bangsa yang idealis dan setia terhadap nuraninya. (M-2)

PERNAHKAH terpikir rasanya bekerja sebagai insinyur atau (engineer) di sebuah perusahaan migas besar bahkan ditempatkan di negeri orang?

Buku Ternyata Tanpamu ialah kumpulan puisi tentang perjalanan kehilangan dan perjalanan emosi.

PANDANGAN seputar kecantikan yang membawa dampak positif pada beberapa hal dalam kehidupan tertuang di buku The Essentiality of Beauty yang diluncurkan oleh perusahaan kecantikan Loreal.

Ingin mati, tapi malah mengurus penguburan jenazah. Ingin mati, tapi malah tertunda gara-gara seporsi mi ayam.

Membungkus kisah hubungan antara Indonesia-Timor Leste menjadi lebih kekinian.

BISA jadi hari-hari berlalu bersemangat dalam berkegiatan seperti sekolah atau bekerja, tanpa pernah mengerti apa itu kesepian.

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved