Headline

Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%

Kumpulan Berita DPR RI

Kumpulan Berita DPR RI

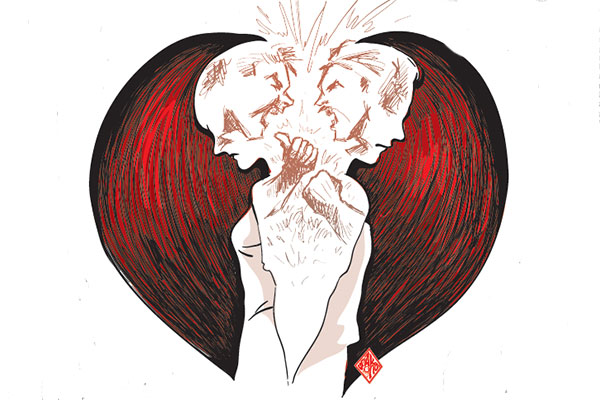

MAS Bagus pergi sehari sebelum digelar acara panggih atau temu pengantin. Sebagai salah seorang tetua kampung, hanya Mbahkung yang tidak menerima nasi punjungan dari yang punya hajat. Semua orang mafhum.

Meski begitu, ibu dan bapak tetap pergi ke tempat hajatan. Bapak memakai kemeja batik motif parang rusak, sarimbitan dengan ibu. Sebagai pelengkap beras satu centak di dalam tas anyaman yang dijinjingnya, ibu menambahi minyak goreng kemasan isi ulang seliteran, gula satu kilo, serta uang bernominal entah di amplop putih.

Aku iseng ingin mengintip, tapi ibu malah menjewer telingaku. Kode agar aku cepat menerakan namanya dan bapak di amplop tersebut karena mereka masih akan nyumbang di tempat lain. Ruwah adalah musim hajatan sebelum libur pada Poso atau puasa yang kemudian ramai lagi pada Bodo atau Lebaran.

Retnowati/Samadikun, Karang Malang. Di amplop ibu. Samadikun/ Retnowati di amplop bapak.

Mereka bergegas pergi dengan berboncengan motor, lalu cepat kembali karena hanya nyumbang. Sementara itu bantu-bantu, tetangga kanan kiri masih sepi karena mereka pergi rewang atau bantu-bantu di tempat Pakde Bani, orang tua Mbak Niken. Tentu saja setelah beberapa hari sebelumnya mereka diaturi atau didatangi Pakde Bani beserta istri, dari rumah ke rumah. Hanya rumah kami yang dikecuali. Semua orang mafhum.

Aku tidak tahu apa Mas Bagus sempat nyumbang. Ia bahkan hanya memberi tahu soal kepergiannya, dan bukannya meminta pendapat. Sepertinya tekadnya sudah bulat dan tidak peduli seandainya pun Mbahkung tak mengizinkan. Aku tak banyak bertanya. Meski kami seranjang berdua, bukan berarti aku punya hak apa saja. Bagaimana pun aku harus menjaga perasaannya.

Walau di rumah tak ada yang membicarakan keluarga Pakde Bani, keluarga kami justru jadi buah bibir di mana-mana jelang hajatan mereka. Mulai dari warung, pos ronda, tukang sayur, sampai perkumpulan ibu-ibu yang disamarkan dalam tajuk arisan dan yasinan.

“Mbak Niken sudah dijodohkan lho. Apa paklikmu sudah tahu?” bisik Sobri beberapa minggu lalu. Terkadang aku merasa diuntungkan sebagai ingusan.

Orang-orang memandang aku sebagai bom jinak yang tidak akan meletuskan apa yang mereka gunjingkan kepada Mbahkung, bapak, juga ibu. Aku dianggap tak berbahaya. Masih belum mengerti apa itu kekasih, apa itu patok, apa

itu bengkok.

“Dari mana kamu tahu?”

“Emak.”

“Orang mana?”

“Luar kota.”

“Siapa namanya?”

Sobri mengangkat bahu dan berjanji akan mencari tahu lalu mengabarkan padaku. Dari mulut Lik Paijo dkk-lah aku menjadi tahu muara sengketa. Ketika itu aku sedang bermain di lapangan. Di tepi-tepi lapangan diteduhi pohon mahoni dan trembesi berukuran sedang dengan

batang yang dilingkari tali penjerat leher kambing.

Agar kambingkambing itu tidak ke manamana, sibuk merumput,sementara para penggembalanya bisa merumpi dengan leluasa.

Sebuah grup rumpi terdiri dari lima sampai enam penggembala, berkumpul di bawah pohon klumpit raksasa yang selalu berbuah lebat pada musimnya. Buah-buah sering berjatuhan dalam keadaan tidak utuh karena dikerat codot. Tapi jika sedang beruntung, kami anak-anak bisa mendapatkan klumpit yang masak dan utuh. Mungkin mereka terjatuh bukan karena codot, tapi tiupan angin pada ranting yang rapuh. Rasanya manis masam.

Segar bila disesap siang-siang. “Jika dipikir-pikir, ini bukan salah mereka berdua,” buka Lik Jaiman, pemilik kambing terbanyak yang sepertinya didapuk sebagai ketua grup.

“Benar. Mbah Paidi bisa merugi kalau ikut patok.”

Gara-gara nama Mbahkung itu disebut, aku mengakhiri permainan bolaku. Tadinya aku sedang memungut bola yang out dan kebetulan berada di dekat pantat Lik Panijan, yang anggota grup rumpi juga. Ada seorang temanku yang sedari tadi mengantre sebagai pemain cadangan karena jumlah anak lelaki sebanyak dua belas orang.

Aku melambaikan tangan setelah mengembalikan bola ke dalam lapangan. Lalu berpura-pura bergabung dengan anak-anak perempuan yang memunguti buah klumpit. Terkadang sambil mencandai mereka agar tidak ketahuan sambil menguping.

Anak-anak punya rasa ingin tahu yang besar. Tapi orangorang dewasa membungkamnya dengan alasan belum tiba waktunya.

Sesosok bocah masih harus menempuh proses panjang untuk dianggap sebagai manusia. Karena itu, sering kali keberadaannya tak diperhitungkan.

“Bani juga tidak salah. Patok itu sudah berada di sana sejak buyutnya.”

Dari semua anggota grup rumpi, aku akhirnya mendapat pengetahuan baru dan berujung kesimpulan. Mbahkung membeli sawah di samping sawah Pakde Bani. Selama lima tahun ke depan.

Ada patok kayu yang menandai sawah Pakde Bani dengan sawah yang digarap Mbahkung. Tapi menurut hemat Mbahkung, sawahnya tidak seluas yang disetujui dengan si pemilik, lelaki renta yang selama ini memang mencari petani yang mau maro sawahnya atau membelinya dengan sistem periodik.

Mbahkung menggeser sendiri patok kayu itu sehingga masuk di area sawah milik Pakde Bani. Pakde Bani murka, apalagi ia tidak mungkin menggeser patok pada sebelah tanah yang lain demi mempertahankan luas sawah karena bersisian dengan sawah bengkok. Bisa panjang urusannya.

Kedua lelaki paruh baya itu adu mulut di pematang. Memancing keributan dan membuat para petani lain berdatangan. Beramairamai mereka membawa Mbahkung dan Pakde Bani ke rumah Kamituwo dan turut menjadi saksi atas jatuhnya putusan.

Sayang senja keburu datang dan semua orang harus pulang. Aku serasa mendapatkan akhir yang mengambang sebelum disebut bentuk putusan itu. Tapi teriakan Mbahkung di suatu malam adalah pengganti jawaban yang tak kalah terang. “Pokoknya aku tidak sudi besanan dengan bedebah Bani!”

Mas Bagus mematung saja. Begitu pun bapak, ibu, terlebih aku. Mata Mbahkung yang berkilat-kilat seolah memiliki ketajaman melebihi mata pedang. Sejak saat itu, aku melihat kemurungan di wajah Mas Bagus.

Kuyakin ia hanya pura-pura tidur lena dengan memejamkan mata. Tiba-tiba aku berandai menjadi dewasa. Tentu punya hak bertanya. Paling tidak Mas Bagus akan menilaiku layak untuk dijadikan sebagai teman bicara.

Mas Bagus adalah adik kandung ibu. Ibu adalah anak tertua sekaligus satusatunya anak perempuan Mbahkung. Maka begitu Mbahti tiada, Mbahkung langsung menjadikan ibu sebagai tempat ngengeran di usia menjelang senja. Karena konon tidak ada yang paling mengerti seorang lelaki selain pasangan dan anak perempuannya. Meski kenyataannya Mbahkung masih lincah dan perkasa. Ia tidak mau hari-harinya hanya ongkangongkang kaki sampai maut tiba, maka dipilihlah bertani sebagai cara berkesibukan.

Sebenarnya keluarga kami terbilang berkecukupan. Semasih bujang, Mbahkung merantau di Kalimantan. Sekembalinya di tanah kelahiran, uangnya ia putar untuk usaha. Dulu blantik sapi.

Sekarang beberapa selep keliling yang dijalankan orang lain dan tinggal terima bersih. Ia dan Mbahti berhasil membesarkan empat anak dan bahkan Mas Bagus sampai bisa memperoleh gelar sarjana di kota, sesuatu yang hanya sedikit orang di dusun kami mampu melakukannya.

Enam bulan lalu Mas Bagus pulang atas perintah Mbahkung. Ia gadang-gadang bungsunya itu menjadi salah satu perangkat desa yang akan membuka lowongan pendaftaran lewat jalur ujian sebentar lagi. Ia diyakini mampu bersaing dan bahkan mengalahkan karena kebanyakan pemuda dan pemudi di kampung kami hanya berijazah SMA sederajat. Untuk sementara, Mas Bayu mengabdi sebagai tenaga honorer di kantor kecamatan. Hitung-hitung belajar srawung sebelum benar-benar terjun di masyarakat.

“Besok biar aku suruh Paijo menyekat ruang tamu. Bakal kamarmu,” kata Ibu ketika itu.

“Tidak usah, Mbak. Aku tidur di kamar Kunyuk saja.” Mas Bagus mengerling padaku.

“Injih, Paklik.” Aku membalas ‘Kunyuk’ dengan ‘Paklik’. Mas Bagus berusaha meninjuku. Aku tertawa seraya menghindar. Iabenci sekali dengan panggilan tadi.

Dengan usianya, ia merasa lebih layak sebagai kakakku. Panggilan ‘Paklik’ yang berarti paman dinilainya memberi kesan tua dan kampungan.

Sudah menjadi rahasia umum kalau Mas Bagus menjalin kasih dengan Mbak Niken, tak lama setelah kepulangannya ke kampung halaman. Ia kerap mengantar-jemput Mbak Niken yang kerja di pabrik sepatu, tiga kilometer jauhnya dari desa kami. Mbahkung datar-datar saja. Pakde Bani biasa-biasa saja. Tak ada yang mempermasalahkan hubungan itu, sebelum insiden patok kayu.

Bapak dan ibu yang baru tiba dari nyumbang hajat khitanan di desa sebelah tergopoh-gopoh masuk rumah dan sibuk mencari Mbahkung.

“Niken bunuh diri. Minum racun tikus. Sesaat setelah acara temu manten. Mar mencegatku di jalan tadi dan mengabari.”

Wajah Mbahkung mengeras. Berlalu pergi sambil menenteng pacul dan bertudung caping. Bapak, ibu, aku, saling tatap. Kemudian mengikuti jejaknya. Bersegera pergi. Ibu ke dapur, bapak ke ruang tengah, aku terpikir tidur. Tidak ada yang bicara apaapa lagi. Rumah sepi, tapi pasti tidak di warung, pos ronda, dan bawah pohon klumpit nanti. (M-2)

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved