Headline

Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%

Kumpulan Berita DPR RI

Kumpulan Berita DPR RI

“AKU rindu ibu, Pak. Sudah genap lima tahun ibu meninggalkan kita.”

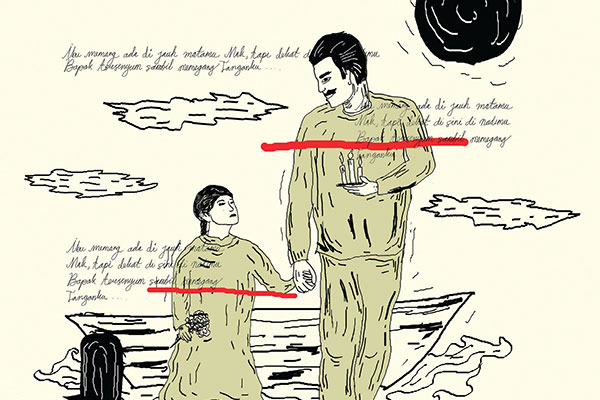

“Ibu memang ada di jauh matamu, Nak, tapi dekat di sini, di nadimu.” Bapak tersenyum sambil memegang tanganku. Hari mulai gelap. Piringan matahari perlahan menghilang, aku dan bapak masih duduk menghabiskan senja di pusara ibu.

Sesekali aku berdiri memungut beberapa bunga kamboja yang jatuh ke dalam pusara sederhana itu dan memasukkannya ke kantong plastik yang kubawa. Selain mente dan cengkih, bunga kamboja adalah salah satu sumber pencaharian masyarakat kami.

Masyarakat berlomba-lomba mengumpulkan dan menjemurnya. Aku selesai merapikan kantong plastikku lalu kembali duduk manis

di pusara ibu. Bapak tampak tenang menyalakan lima batang lilin dan menaruhnya di bawah foto ibu.

“Nak, mari ke sini. Kita berdoa sebentar!” Bapak mengajakku duduk merapat di dekatnya. Aku menutup mata dan bapak mulai mendaraskan doa.

Waktu itu genap empat tahun usia kelahiranku. Aku masih terlalu kecil untuk merefl eksikan sebuah makna ulang tahun. Yang aku mau hanyalah tetap tinggal di tengah keluarga yang sempurna ini. Punya bapak dan ibu yang tak pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepadaku, juga kakek dan nenek yang begitu menyayangiku. Aku cucu pertama mereka. Kakekku, Kalis, seorang nelayan tangguh setangguh perahu layar buatannya.

Di usianya yang sudah berkepala lima, lengannya masih terlihat kekar menampakkan otot-otot hasil rutinitasnya mengarungi laut. Sesekali kalau lelah ia akan menggunakan layar perahunya, memanfaatkan tenaga angin untuk mengembangkan layar sebagai pendorongnya. Kakek bilang ia akan melakukan itu ketika angin sedang bersahabat.

Malam itu kakek melaut lagi. Setelah makan malam, kami sekeluarga bergegas membantu kakek mengangkat perahunya ke tepi pantai. Aku berlari duluan membawa tas kakek berisi beberapa pelampung pancing yang dibuatnya sendiri dari kayu pinus, juga sebuah kotak plastik berisi umpan ikan. Ada beberapa irisan tipis daging ikan dan ikanikan kecil yang masih hidup mengisi kotak tersebut.

Pelampung kayunya dipasang rapi dengan senar, beberapa mata kail, dan timah untuk membantu mengatur kedalaman umpan. Kakek benar-benar memeriksa seluruh bawaannya dengan teliti.

“Jangan lupa mancing ikan belida lagi, Kek,” teriakku.

“Siap cucuku!” Kakek mulai mendayung perahunya sambil tersenyum.

Kakek tak pernah melaut sendiri. Beberapa orang tua di kampung juga melakukan aktivitas yang sama. Kalau rezeki di darat tidak cukup, mereka akan ke laut. Mereka biasanya kompak menghentikan perahu masing-masing di lokasi perairan yang jauh dan dalam.

Kakek bilang jika di suatu perairan laut banyak beterbangan burungburung di atas permukaannya, di tempat tersebut terdapat banyak ikan besar. Atau kalau tidak, sentuhlah air. Kalau terasa hangat, sukses memancing akan didapatkan.

Bukkk! Sebuah tinju menghunjam keras tepat di pelipis Kalis. Ia baru saja tiba di tepi pantai setelah semalaman berada di tengah laut.

Lapar dan dahaga membuatnya tersungkur di siang terik itu. Celana kain setengah lututnya basah kena air laut. Ia berusaha bangun. Namun, sebuah pukulan yang lebih keras menjatuhkan seluruh badannya ke dalam air laut. Opa Beda semakin beringas, pendayung sampan Kalis dihantamkannya tepat di punggung Kalis.

“Kau lebih bernafsu untuk dapatkan ikan-ikan ini daripada keluargamu sendiri!” hardik Opa Beda. Ia mengambil beberapa ikan tangkapan kakek dan melemparnya tepat di wajah kakek.

“Beda, apa yang terjadi?” Kalis bertanya dengan tenang.

“Sudah kubilang beberapa hari lalu, tapi kau malah tak acuh begitu saja.”

Kelaparan besar sedang melanda kampung. Padi, jagung, segala hasil kebun mati. Sudah enam bulan hujan tidak turun. Tanah jadi semakin tandus. Daun-daun mente mulai mengering dan mati. Malam ketika Kalis melaut, seluruh kepala suku di kampung berkumpul di rumah adat kampung melakukan upacara adat memohon turunnya hujan. Pagi-pagi benar sebelum matahari terbit, mereka naik ke gunung membawa sesajian dan beberapa persembahan meminta leluhur mengabulkan permintaan mereka.

“Aku bukan kepala suku. Di mana Besa Paji? Dia seharusnya hadir di sana, bukan?”

“Kau sendiri tahu Besa Paji sudah tua, duduk bersila di lantai saja tidak bisa, apalagi harus naik ke puncak gunung.”

Beberapa warga kampung mulai berdatangan mendengar suara Opa Beda yang masih meninggi. Tak terkecuali aku. Semua orang di kampung mengenali suaranya

.

Tanpa melihatnya pun, orang-orang bisa menebak itu suara Opa Beda. Hari itu untuk pertama kalinya aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana kakekku dimarahi di depan banyak orang.

“Kau putra tertua suku setelah Paji, jadi kau bertanggung jawab penuh atas suku kita,” Opa Beda menunjukkan jari telunjuknya kepada kakek lalu berlalu meninggalkannya.

Di kampung kami, kepala suku memegang peran penting dalam mengambil keputusan atas beragam persoalan suku tanpa mengganggu suku-suku lain. Jika terjadi salah paham, kepala sukulah yang akan mencari jalan keluar yang tepat, entah melalui dialog ataupun mufakat.

Mekanisme penentuan kepala suku di kampung kami ialah melalui penetapan. Tanpa melalui pemilihan bersama ataupun alasan keturunan, kepala suku akan menentukan seseorang yang dianggap layak menjadi penggantinya. Biasanya kepala suku yang baru dinilai berdasarkan tindakan, cara berbicara, juga kecakapannya dalam menyelesaikan masalah. Tidak hanya itu, ia juga harus tahu banyak hal tentang hukum adat.

Seperti biasa, malam itu Besa Paji baru saja menyelesaikan makan malamnya. Ia duduk sendiri di teras rumah. Baru beberapa menit menikmati tembakau seknya, Opa Beda bersama Tiu Mike dan Opu Marsel tiba-tiba muncul.

“Besa, maaf mengganggu malammalam. Kami mau perlu sebentar,” Tiu Mike membuka pembicaraan.

“Bagaimana? Mari kita bicara di dalam!” Sekalipun sudah tua, Besa Paji masih tetap berwibawa. Sebagai kepala suku ia sangat dihormati oleh seluruh anggota suku, bahkan kepala-kepala suku lain pun sangat menyeganinya.

Ia hemat sekali bicara, tapi sekali bicara, kata-katanya selalu menenangkan, pikiran-pikirannya selalu memberi jalan keluar.

“Besa, suku kita sedang jadi perbincangan masyarakat sekampung. Kepala-kepala suku lain mengira kita tidak punya hati untuk masyarakat dan kampung ini,” Tiu Mike lanjut berbicara.

“Benar Besa. Semua warga menyayangkan kenapa tidak ada perwakilan dari suku kita waktu upacara adat di rumah adat dan gunung kemarin,” Opa Beda menambahkan.

“Yah, kalian tahu aku tidak kuat lagi untuk berjalan jauh,” kata Besa Paji sambil membetulkan posisi tongkat kakinya.

“Kita harus segera bertindak, Besa. Masyarakat semakin risau, hujan belum juga turun, persediaan makanan juga semakin menipis. Kepala-kepala suku memutuskan untuk melakukan upacara adat lagi,” Opu Marsel ikut bersuara.

“Yah, sudah saatnya aku memikirkan orang yang tepat untuk menggantikanku.”

“Kalau memang demikian, kami berharap semoga kepala suku yang baru bisa seperti Besa Paji,” ungkap Opu Marsel.

“Opa Beda kiranya cocok akan tugas ini. Keprihatinannya pada situasi suku kita sangat besar. Kata-katanya tegas dan keras, tapi tingkah lakunya lembut. Dia pasti bisa memimpin suku kita dengan baik,” tambah Tiu Mike.

“Yah, Opa Beda layak untuk itu. Karakternya tidak diragukan lagi. Beberapa hari ke depan akan kuumumkan siapa penggantiku,” kata Besa Paji.

Malam semakin larut. Opa Beda, Tiu Mike, dan Opu Marsel pamit pulang. Di perempatan jalan menuju rumah adat, Opa Beda mengeluarkan dua buah amplop putih dari saku celananya dan menyerahkannya kepada Opu Marsel dan Tiu Mike. Ketiganya lalu berpisah di tengah gelapnya malam.

“Masyarakat suku yang aku kasihi, hari ini di hadapanmu semua, aku akan mengumumkan kepala suku kita yang baru,” Besa Paji mengawali sambutannya.

Pagi itu seluruh masyarakat suku termasuk kepala kampung dan kepala-kepala suku lain berkumpul memenuhi pelataran rumah adat suku kami. Besa Paji berdiri tepat di depan pintu rumah adat dengan tongkat di tangannya.

“Setelah kupikirkan dengan baik dan melalui proses pertimbangan yang sangat matang, kutetapkan bahwa kepala suku kita yang baru adalah Kalisius Lebu.”

Aku tak berpikir apa-apa waktu itu. Yang kutahu nama kakekku dipanggil oleh kepala suku kami.

Reaksi wajah kakek tampak datar-datar saja. Ia melepaskan aku dari gendongannya dan menyerahkanku kepada Bapak yang berdiri di sampingnya. Tidak jauh dari kami kulihat Opa Beda, pria yang pernah memarahi kakek di tepi pantai itu terlihat ikut bergembira, bertepuk tangan dan menyorak-nyorakkan nama kakek.

“Bapak kepala suku, terima kasih banyak atas kepercayaan ini. Tapi maaf sebesar-besarnya, aku tidak bisa menerima kepercayaan ini,” sahut Kakek.

“Kamu sangat pantas untuk tugas ini. Seluruh anggota suku juga sangat mendukungmu.”

“Aku punya banyak kekurangan, Besa. Sungguh tidak layak untuk mengemban tugas sebesar ini.”

“Ikut aku ke dalam!”

Besa Paji mengajak kakek masuk ke dalam rumah adat suku kami. Hanya mereka berdua. Dipandangi oleh foto-foto yang bergantung di dinding rumah adat suku. Foto kepala-kepala suku dari yang pertama sampai Besa Paji.

“Kalis, pikirkan kembali baikbaik. Demi masa depan suku dan kampung kita,” Besa Paji berupaya meyakinkan.

“Besa, engkau sendiri tahu hidupku sendiri banyak menyalahi aturan suku. Aku kawin dengan perempuan suku lain yang secara hukum adat tidak boleh kujadikan istri. Seluruh masyarakat mencercaku habis-habisan waktu itu.”

“Itu semua sudah terjadi puluhan tahun lalu. Lupakan, toh engkau sekarang hidup bahagia. Dikaruniai anak dan cucu yang sehat-sehat.”

“Aku hanya merasa tidak pantas saja, Besa.”

“Angkat mukamu dan lihatlah wajah para pendahulumu. Mereka juga punya banyak kekurangan sepertimu. Tapi engkau harus yakin mereka akan selalu bersamamu dan membantumu.”

Besa Paji membawa kakek keluar dari rumah adat. Setelah diam beberapa menit, kakek akhirnya menyatakan siap menjalankan

kepercayaan tersebut. “Masyarakat suku yang kukasihi, hari ini kita memiliki kepala suku baru!” seru Besa Paji lantang.

Tiga hari kemudian setelah kakek resmi menjadi kepala suku, anak perempuan pertamanya, Magdalena, meninggal tepat di depan rumah adat suku kami. Ibuku. (M-2)

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved