Headline

Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.

Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.

Kumpulan Berita DPR RI

Kumpulan Berita DPR RI

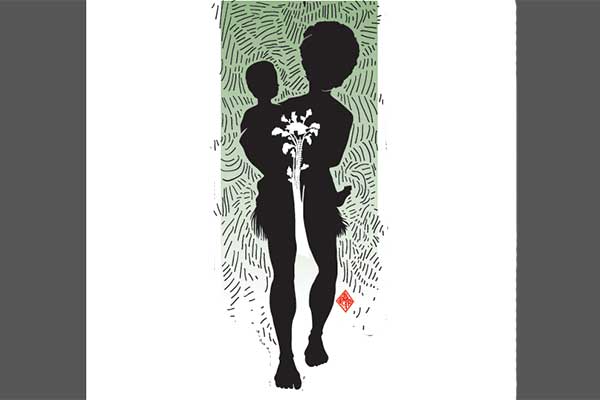

PANDANGAN umum tentang suku Korowai dewasa ini tampaknya sering kali berbenturan dengan beberapa stigma. Mereka acap diidentikkan dengan suku primitif yang tinggal di atas pohon dan masih melakukan praktik kanibal alias memakan sesama manusia. Memang demikian konstruksi yang dibangun atas citra mereka, tetapi nyatanya penelitian Rhidian Yasminta Wasaraka mampu meruntuhkan seluruh pandangan itu secara mutlak.

Untuk kepentingan penelitian, Rhidian menghabiskan waktu untuk hidup bersama masyarakat Korowai. Dia memulai penelitian itu sejak 2003 dan masih berlanjut hingga sekarang. Namun, dia tidak egois. Selain penelitian, dia juga melakukan pendampingan untuk masyarakat Korowai, khususnya kepada anak-anak suku Korowai yang tengah menempuh pendidikan dan orang Korowai yang sakit sekaligus menjadi pasien rujukan di Jayapura. Selain itu, Rhidian juga sering menggunakan foto-fotonya untuk mengadvokasi, sekaligus menggalang dana bagi mereka seperti pada pameran foto yang pada 2007 digelar di Eropa.

Rhidian tidak pernah meminta bayaran untuk kerja kemanusiaannya. Yang tidak kalah penting ialah konsentrasinya pada isu perempuan. Barang tentu, selama ini sudah banyak penelitian yang dilakukan di Korowai. Namun, apa yang dilakukan Rhidian menjadi amat penting karena dalam hal ini isu perempuan diamati perempuan dan dikabarkan pula oleh perempuan. Sebuah pendekatan yang barangkali dapat menggeser segala asumsi yang dibangun di atas fondasi patriarki.

Antropolog Universitas Cambridge, Rupert Stasch, yang juga pernah meneliti peradaban suku Korowai sejak 25 tahun lalu, dalam pengantar buku Rhidian berjudul Perempuan Perkasa mengatakan, Rhidian telah mengambil pola pendekatan yang sangat baik. Meski ada sedikit kendala bahasa, waktu, dan logistik yang pada dasarnya cukup memberatkan siapa saja dalam menggali informasi sekaligus pengetahuan soal masyarakat Korowai, tetapi pada kenyataannya Rhidian telah sukses meraih itu semua.

Penting sekaligus rumit

Rhidian, lanjut Rupert, telah secara kritis mempertanyakan beberapa segi hidup masyarakat Korowai yang di satu sisi amat penting, tetapi di sisi lain juga amat rumit. Salah satu fokus Rhidian ialah soal kesetaraan--sebaliknya tentu berhubungan dengan ketidakadilan--menjadi hal yang amat penting karena masyarakat Korowai telah mempunyai cara hidup sendiri. Bahkan, sudah memiliki pemahaman politik untuk berhubungan dengan satu sama lain. Itu yang menjadikannya menarik untuk diamati karena cukup mengherankan sekaligus membingungkan bagi para ahli ilmu pengetahuan sosial pada umumnya.

Legitimasi yang diberikan Rupert, walau baik tetapi masih terasa janggal karena dalam hal ini kerja perempuan rasanya seakan masih perlu ‘dikomentari’ laki-laki. Namun terlepas dari semua perdebatan itu, pada pembahasan yang tidak kalah penting ini ialah fokus penelitian. Keberadaan suku Korowai tidak boleh dilupakan. Mereka telah menyedot perhatian warga dunia, apalagi sejak adanya publikasi dari National Geographic beberapa tahun silam, dan tampaknya memiliki daya tarik di bidang wisata alam.

Tidak kurang dari 60 judul film juga pernah dibuat dengan latar belakang kehidupan masyarakat Korowai. Namun, rasanya cukup sedikit pula perhatian mereka atas isu perempuan. Padahal, dalam cara hidup masyarakat Korowai yang memang masih menganut sistem kekerabatan partiarki--menarik garis dari keturunan laki-laki, ternyata juga sangat menghormati sosok ibu, terutama ibu dari sang istri.

Ada juga kenyataan lain bahwa suku Korowai sangat menjunjung tinggi kebersamaan dan kesetaraan. Hal itu dibuktikan dalam sistem kepemimpinan yang tidak mengenal kepala suku, panglima perang, maupun raja. Itu semua dapat terjadi karena mereka menganut nilai atau kepercayaan bahwa semua manusia memiliki kedudukan sama atau tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya daripada yang lain sehingga mereka hidup sama rata dan sama rasa. Di sini, laki-laki atau perempuan dianggap sama kedudukannya.

Ibu dan sumber kehidupan

Rhidian selanjutnya memaparkan penelitiannya dalam delapan bab. Di antaranya membahas masalah sistem ekonomi, sistem kepercayaan, sistem kepemimpinan, hingga bagaimana cara membangun Korowai. Secara spesifik, Rhidian juga membahas masalah praktik penghargaan otonomi perempuan atas keputusan untuk menikah, hak dan fungsi reproduksinya, bahkan hak atas kepemilikan yang dapat menjadi penanda adanya penerapan nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

“Tak ada rasa canggung dan malu bagi para lelaki Korowai untuk menggendong, bahkan mengasuh anak. Bagi mereka, pun bagi perempuan Korowai, membagi tanggung jawab pengasuhan anak bukanlah sebuah dosa. Jika para perempuan sudah agak kelelahan, para pria yang merasa sudah cukup beristirahat akan membantu memangkur sagu. Tujuan dari kerja sama ini adalah agar pekerjaan bisa cepat selesai sebab jika gelap sudah turun, akan sulit kembali ke rumah pohon dengan memikul tepung sagu yang masih basah dan berat,” tulis Rhidian.

Penggambaran Rhidian tersebut cukup jelas menyoal urusan domestik dalam sebuah keluarga. Di sana, perempuan dan laki-laki mempunyai tanggung jawab yang sama dan tidak tebang pilih akan hal yang harus dijalaninya. Selain itu, yang tidak kalah menarik ialah bagaimana masyarakat Korowai memandang sumber daya alam di sekitarnya.

Bagi mereka sagu ialah ‘mama’. Sebuah analogi yang cukup menarik karena di sini mama atau ibu atau seorang perempuan diposisikan sebagai sumber makanan dan sumber kehidupan--karena memang seharusnya demikian--yang dewasa ini sering luput dari perhatian masyarakat urban di perkotaan.

Sagu sebagai ibu selanjutnya juga diolah para perempuan. Sosok perempuan mempunyai peran yang amat besar bagi kehidupan karena sedari bahan, pengolahan, hingga penyajian makanan selalu saja ada campur tangan perempuan.

Rhidian mengatakan, bila hendak pergi menohok sagu atau sang ‘ibu’, perempuan Korowai menyiapkan alat pangkur sagu, pisau, dan noken (tas tradisional), sedangkan para pria membawa kapak batu. Kegiatan memangkur sagu akan dimulai sejak pagi hari dan tak perlu berjalan jauh karena rumah pohon mereka selalu dibangun di dekat sumber mata air dan rerimbunan pohon sagu. Apabila telah selesai memangkur, para perempuan lantas meremas isi bagian dalam sagu. Setelah semuanya siap, maka para perempuan akan menghidangkan sagu untuk dimakan bersama dengan anak-anak dan para laki-laki yang tengah beristirahat setelah membantu menebang pohon sagu.

Secuil kisah yang disuguhkan Rhidian itu pada akhirnya membuka mata kita semua, sekaligus membuka kesempatan yang amat lebar untuk studi maupun riset lanjutan tentang perempuan. Pasalnya, dewasa ini sosok perempuan sering diabaikan dalam tataran masyarakat modern, terutama dalam konteks pembangunan yang tak selalu berpihak pada mereka. (M-4)

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved