Headline

Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.

Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.

Kumpulan Berita DPR RI

Kumpulan Berita DPR RI

Narasi tentang eksistensi agama Islam dalam alam budaya Jawa acap kali tidak terwadahi. Banyak ditemukan makam para wali penyebar agama Islam di tanah Jawa (Wali Sanga) yang hingga hari ini masih sering diziarahi. Akan tetapi, itu tampaknya tak cukup untuk jadi legitimasi dalam membuktikan eksistensi Islam di Jawa.

Banyak kalangan menganggap Jawa dan Islam bertolak belakang dan jika ditemukan fakta mengenai praktik berislam yang dilakoni orang Jawa, itu akan langsung mendapatkan label sinkretik karena telah tercampur kepercayaan lokal (Hindu-Buddha) dan dianggap 'menyimpang' dari Islam seperti yang dipahami di negera-negara Timur Tengah.

Demikian halnya dengan keraton di kawasan Vorstenlanden (Yogyakarta dan Surakarta) yang mendaku sebagai pusat kebudayaan Jawa paling autentik. Keraton-keraton ini sering kali mencitrakan diri sebagai lembaga paling kompeten untuk urusan 'kejawaan'. Mereka mengaku mewarisi etika hingga doktrin pengetahuan Jawa yang luhur, tapi tak ingin diasosiasikan dekat dengan Islam, agama yang kini dipeluk oleh mayoritas masyarakat pulau ini.

Jawa pada periode Islam seakan menjadi kawasan dengan sejarah gelap yang identik dengan perang saudara dan intrik kekuasaan. Dalam beberapa catatan sejarah yang ditulis para orientalis kolonial, konstruksi masyarakat Jawa setelah kedatangan Islam digambarkan terbelakang, arogan, dan pemalas, terutama setelah perang besar di Jawa berkecamuk pada paruh abad ke-19 (1825-1830). Label sosial inilah yang hingga hari ini masih sering digunakan para akademisi untuk menghakimi Islam 'Pribumi' di Jawa.

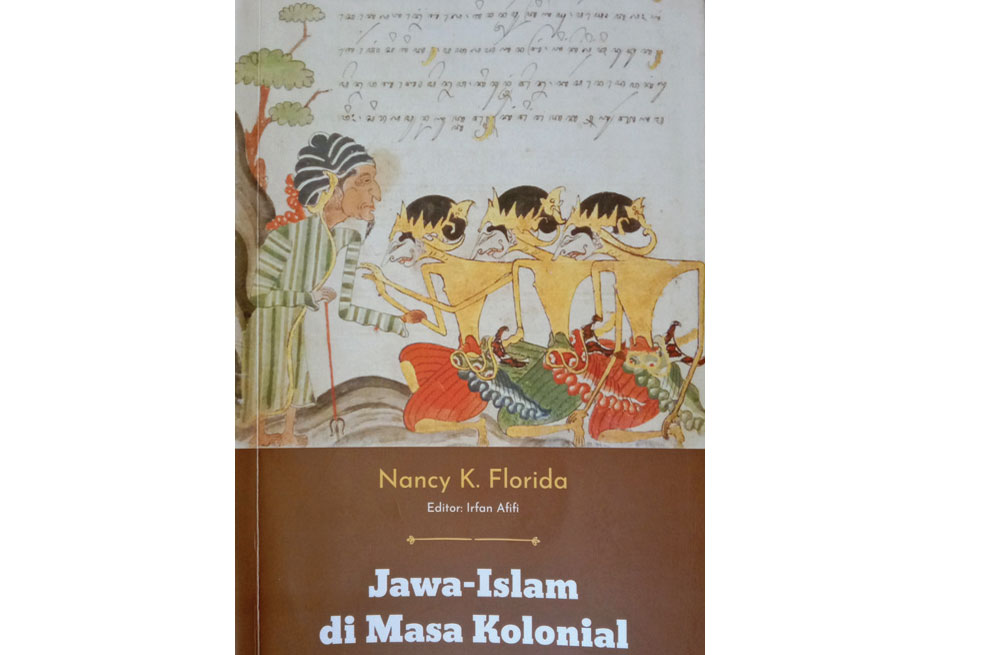

Koreksi atas Islam 'Pribumi' yang dipahami para sarjana kolonial, yang praktiknya di Jawa dianggap sinkretik dan menyimpang, secara gamblang diajukan oleh Nancy K Florida dalam beberapa publikasi ilmiahnya yang baru-baru ini disatukan dalam sebuah buku terjemahan berbahasa Indonesia dengan tajuk Jawa-Islam di Masa Kolonial: Suluk, Santri, dan Pujangga Jawa'(2020). Buku ini layak dibaca siapa pun, terutama para peminat kebudayaan.

Buku setebal 262 halaman ini ditulis dengan gaya bahasa terjemahan yang ringan sehingga mudah dipahami. Selain itu, sosok Nancy selaku penulis yang juga terlibat dalam penerjemahan ikut menunjang kedekatan emosional dengan pembaca karena ia fasih berbahasa Indonesia.

Nancy adalah seorang Indonesianis dan pengkaji kebudayaan Jawa yang meraih gelar doktoralnya dari Unibersitas Conell, Amerika Serikat. Desertasinya yang bertajuk Writing the Past Inscribing the Future: History as Prophecy in Colonial Java, sebagian besar idenya mewarnai penulisan buku ini.

Pada 1980, ia secara langsung dipercaya pihak Keraton Kasunanan Surakarta untuk mendokumentasikan ribuan naskah Jawa yang terdapat di Istana Keraton Kasunanan Surakarta, Istana Mangkunegaran, dan Perpustakaan Radya Pustaka. Berkat jasanya, Nancy menerima gelar ningrat dari Keraton Surakarta yakni Kanjeng Mas Ayu Tumenggung (KMAT) Budayaningtyas.

Koreksi Nancy diawali dengan penelusurannya terhadap empat generasi keluarga Pujangga yang menjadi penasihat langsung Raja Surakarta, yaitu Yasadipura I (1729-1803) hingga Ronggawarsita II (1802-1873). Keluarga Pujangga ini, menurut Nancy, merupakan tokoh sentral penentu kesusastraan Jawa Islam, sebab keluarga inilah yang dipercayai otoritas kekuasaan Jawa pada waktu itu untuk memproduksi jutaan eksemplar karya sastra Jawa yang bercorak Islam mulai dari serat, babad, dan suluk.

"Di awal tahun 1980-an, saya mendapatkan tugas menyenangkan untuk memeriksa dan mendeskripsikan seluruh isi manuskrip di tempat penyimpanan naskah Keraton Surakarta. Yang saya temukan di sana amat lain daripada perkiraan saya sebelumnya: yakni sekitar 1.450 judul naskah yang tersimpan di perpustakaan keraton, hanya terdapat 17 gubahan klasik dari kakawin ke tembang Jawa modern..," aku Nancy ketika mengerjakan proyek pendokumentasian naskah Jawa (halaman 43).

Kata Nancy, berkebalikan dengan 17 karya tersebut, terdapat hampir 500 judul yang merupakan ragam kesusastraan Islam. "Untuk setiap karya yang diduga sebagai 'karya klasik Hindu-Jawa', malah terdapat 30 teks yang justru jelas-jelas Islam dalam isinya," ujarnya mempertanyakan klaim para akademisi kolonial terdahulu (halaman 43).

Sarjana Belanda

Selain itu, Nancy bertanya-tanya mengenai penyebab dari terputusnya sumber pengetahuan Islam Jawa yang ia temukan di perpustakaan Keraton Surakarta tersebut dengan para pembaca kini, yang seakan kehilangan pandangan dunia Islamnya yang khas itu. Penelusurannya berbuah ketika ia mengkaji beberapa karya filologi klasik dari sarjana-sarjana Belanda seperti Th Pigeaud dan Cohen Stuart. Mereka menganggap sastra Jawa yang autentik itu adalah sastra Jawa di masa Hindu-Buddha, dan Islam telah 'merusak' karya-karya sastra Jawa klasik tersebut.

Dua sarjana tersebut disebut oleh Nancy sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan sastra Jawa di masa berikutnya, bahkan hingga hari ini. Mereka menjalankan misi rekonstruksi sastra Jawa agar kembali terhubung dengan akar klasik/orisinalnya (Hindu-Buddha) yang menurut mereka lebih memiliki nuansa adhiluhung, seiring dengan makin populernya komunitas teosofi di Hindia Belanda yang menggemari kajian-kajian filologi klasik.

"Awal kultus adhiluhung ini mungkin bisa ditemukan di lingkaran perkumpulan Teosofi Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana para priyayi konservatif bekerja sama dengan para Javanolog Belanda dalam usaha mengkodifikasi budaya priyayi ....," papar Nancy (halaman 52).

Selain itu, menurutnya, pemisahan antara Islam dan Jawa ini juga berhubungan dengan kepentingan politik kolonial setelah berakhirnya Perang Jawa (1825-1830). Pemerintah kolonial tak ingin mengulang kesalahannya hingga akhirnya sebuah kebijakan pembatasan ruang gerak pun mereka ambil untuk membatasi penyebaran ideologi radikal 'Islam' yang dimotori oleh para penganut tarekat (sufisme) di Jawa.

Jawa-Islam

Dalam dua bab akhir tulisannya, Nancy berfokus membahas praktik tarekat (sufisme) di Jawa yang jarang dibahas sarjana-sarjana Barat yang hidup pada abad ke-19. Kelompok-kelompok penganut tarekat ini berperan penting dalam penyebaran ajaran Islam di Jawa. Mereka adalah kelompok yang membuat wajah Islam di Jawa berbeda dengan praktik berislam di Timur Tengah.

Meskipun sekarang tarekat (at thariqa) biasanya dimengerti sebagai semacam 'ordo', di dalam konteks awal ke-19 di Jawa, kata ini lebih tepat dipahami sebagai 'jalan', 'disiplin', atau 'garis silsilah'. Bukti manuskrip dari masa itu menunjukkan tarekat tidak membentuk sebuah 'ordo' dalam pengertian persaudaraan horizontal atau sebuah badan kelembagaan. Ia lebih menunjukkan sebuah tradisi pengetahuan dan amalan dari atas ke bawah (vertikal) yang diberikan oleh seorang guru individual kepada para muridnya (halaman 190).

"Di Jawa, tarekat baru mulai mengental sebagai ordo yang lebih formal pada tahun-tahun yang lebih belakangan di abad ke-19 dan ke-20," tandasnya.

Eksistensi kelompok-kelompok tarekat ini di Jawa cukup populer di abad 19. Ini dibuktikan dengan masifnya pesantren yang tersebar di seantero wilayah Jawa. Pada periode ini kemudian mulai diperkenalkan istilah 'santri' atau 'santri lelana' sebagai sebuah identitas untuk para pembelajar yang ingin menimba ilmu agama di pesantren.

Sistem pendidikan pesantren inilah yang juga didapatkan oleh sang pujangga penutup, Ronggawarsita. Ia dikenal sebagai seorang 'santri lelana' yang banyak belajar ke berbagai kiai di tanah Jawa sebelum akhirnya nyantrik susastra (magang) di keraton pada usia 25 tahun.

Dalam beberapa kesempatan, Ronggawarsita bahkan cukup produktif menulis serat-serat yang berhubungan dengan keilmuan yang ia dapatkan di pesantren, seperti Serat Jayengbaya, Serat Joko Lodhang, Serat Pandji Jayeng Tilam, Serat Aji Pamasa, Serat Wedaraga, Serat Sabda Jati, hingga Wirid Hidayat Jati.

Di masa hidupnya, Ronggawarsita menyaksikan rentetan perubahan-perubahan besar yang terjadi di Jawa. Mulai mundurnya kekuasaan Kerajaan Jawa setelah Perang Jawa hingga menyaksikan ayahnya sendiri dibuang ke pengasingan, sampai puncak kolonialisme bercokol di tanah Jawa.

Namun, masa penyatuan Jawa dan Islam pun berakhir tepat di eranya. Ia sendirian di antara kaumnya yang cukup kompeten untuk melawan otoritas akademik kolonial yang sedang gencar-gencarnya melakukan berbagai kajian 'etnografi'. Keilmuan yang ia perjuangkan seiring berjalannya waktu kemudian dianggap tidak lagi relevan, dengan tuduhan 'penyimpangan'.

Jawa pun didefinisikan kembali sebagai entitas baru oleh para ilmuwan kolonial; 'diselamatkan' dari kooptasi Islam. Para elite bangsawan Jawa kemudian dinaikkan jabatannya menjadi birokrat kolonial, hingga keraton-keraton di Vorstenlanden pun tak punya kuasa lagi.

Di akhir buku ini, Nancy cukup gamblang mengajak para pembaca untuk kembali menggali sejarah yang sebelumnya sempat dikaburkan oleh kepentingan politik kolonial, terutama sejarah tentang Jawa di periode Islam yang memang belum banyak diungkap oleh para sejarawan di Indonesia. (M-4)

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved