Headline

Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.

Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.

Kumpulan Berita DPR RI

Kumpulan Berita DPR RI

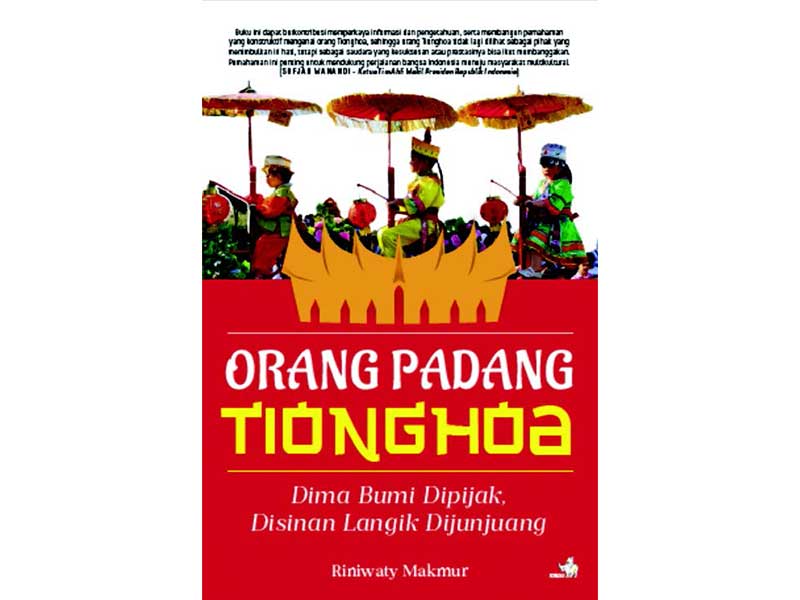

ADA kisah sejarah dengan sebagian besar cerita yang sangat personal dikisahkan dalam buku berjudul Orang Padang Tionghoa, Dima Bumi Dipijak, Disinan Langik Dijunjuang. Buku ini sebenarnya merupakan materi laporan penelitian Program Pascasarjana Doktor Fakultas Komunikasi, Universitas Padjajaran, Bandung, tetapi bisa dirangkai dengan sangat apik oleh penulisnya Riniwaty Makmur yang memiliki nama Tionghoa Mak Yie Nie.

Penulis memceritakan bagaimana masyarakat Tionghoa di Padang mempunyai kekhasan dalam konstruksi kehidupan sosial mereka jika dibandingkan dengan di tempat lain dalam 22 judul yang terbagi dalam lima tema besar.

Di buku ini dikisahkan bagaimana masyarakat Tionghoa bisa serta-merta diterima dengan baik. Berbagai permasalahan yang berakar dari sejarah dan prasangka yang diteruskan dari orang ke orang ditengarai menjadi penyebab situasi ini. Orang-orang ini selalu bertindak dengan tujuan untuk mencapai sesuatu.

Mereka juga memiliki kekurangan dan kelebihan, tapi yang jelas apa pun yang dilakukan ialah sebagai upaya terbesar untuk bertahan hidup. Indonesia telah menjadi tanah air bagi mereka.

Dengan tinggalnya mereka selama beratus tahun di Kota Padang yang merupakan kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatra sekaligus ibu kota dari Provinsi Sumatra Barat, mereka telah beradaptasi dan membentuk sistem kehidupan dan lingkungan yang unik. Ada dua kongsi yang menjadi pilar masyarakat Tionghoa-- kongsi gedang dan kongsi kecik, kelenteng sebagai pengikat moral dan penjaga peradaban, serta interaksi yang erat dengan masyarakat Minang berdasarkan kesamaan bahasa. Sebagai hasil dari proses adaptasi itu, kebudayaan mereka kini tampil dengan ciri campuran Tionghoa dan Minang atau mengalami hibriditas kebudayaan.

Kongsi kecik

Di Kota Padang, terdapat delapan perkumpulan etnik Tionghoa. Perkumpulan ini tentu saja berdasarkan kesamaan warga yang eksis sepanjang 1800-an hingga 2000-an. Perkumpulan marga itu kemudian terbiasa disebut dengan kongsi kecik (kecil) yang menjadi lawan dari kongsi gedang (kongsi besar). Kongsi gedang mencakup kongsi Himpunan Bersatu Teguh (HBT) dan Himpunan Tjinta Teman (HTT).

Ada yang menjadi pembeda antara kongsi kecik dan kongsi gedang cukup unik. Kongsi gedang kebih fokus pada kegiatan pemakaman.

Namun, sejatinya perkumpulan marga, jika di Jawa biasanya disebut dengan perkumpulan trah, mempunyai konsep dalam pendiriannya, yakni untuk menjaga kekerabatan dan sosialisasi.

Situasi Kota Padang sebagai kota kecil dengan komunitas Tionghoa yang jumlahnya sangat sedikit menyebabkan sosialisasi menjadi kebutuhan dan hiburan. Riniwaty Makmur memadankan bagian ini dengan peribahasa yang apik; dekat mencari induk, jauh mencari suku. Di rantau yang jauh, orang sesuku pun bagai saudara.

Ada juga yang menarik tentang merawat ingatan melalui ragam kuliner. Mak Codet, seorang penjual satai. Penulis menceritakan tentang Mak Codet yang mangkal di Simpang Kinol. Kinol merupakan nama apotek yang dulu berlokasi di gedung bergaya art deco yang terletak di ujung pertemuan Jalan Imam Bonjol, Jalan Pondok, dan Jalan Niaga. Apotek Kinol telah bertransformasi menjadi bistro & pool meskipun namanya masih dipertahankan.

Jadi, kisah satai ini, rupanya penulis merupakan pelanggan bertahun-tahun lamanya. Dia takjub saat menemukan gerobak bertuliskan Mak Codet. Memang diceritakan Mak Codet, tukang satai ayam, berambut klimis itu menjajakan satai dengan cara berkeliling, setelah selesai mangkal di Simpang Kinol.

Di sini, kini, satai itu sudah 'beranak' menjadi dua gerobak. Satu dikomandani anak perempuan Mak Codet, dan satu lagi oleh cucu laki-laki yang meneruskan usaha almarhun sang ayah.

Melalui kepentingan lidah ini, Riniwaty juga menuturkan dengan apik, bagaimana etnik-etnik yang berlainan mengadu nasib, menjajakan makanan, sekaligus berkerja sama. Dia bercerita, duduknya di warung Om Yan yang punya Kopi Saudara. Dari situ, Anda bisa memesan satai, ayam bumbu kacang, martabak mesir, es kopi, atau apa pun dengan cara berteriak. Mau bayar, setor kepada Om Yan. Dia yang akan mendistribusikan. Inilah simbiosis mutualime antara pedagang etnik Tionghoa yang diwakili Om Yan dan pedagang etnik Minang. Simbiosis ini telah berlangsung puluhan tahun. Harmonis, saling mendukung.

Dalam bagian itu disertakan foto hidangan satai ayam dan cendol tebak. Rasanya seperti menggugah selera. Es tebak itu mirip cendol yang dibuat dari tepung beras yang dibentuk seperti mi setelah dimasak menyerupai cendol. Disajikan mirip dengan es campur dengan campuran yang beragam.

Meninggalkan Padang

Ada sepenggal kesedihan dalam epilog yang dituturkan Riniwaty. Di sini, dia bercerita bagaimana bencana alam, gempa yang melanda Padang pada 2009 mengubah kehidupan keluarganya, terutama sang ibu. Dia menuliskan demikian, -Gempa itu mmebawa kegelapan pada keluarga kami dan bagi keluarga di Padang. Rumah kami di Pasar Tanah Kongsi miring dan runtuh di bagian belakang, tetapi yang paling menyakitkan, kami kehilangan belahan jiwa. Dunia rasanya mendadak kelam. Kami terpuruk dalam duka yang tak bertepi, dalam keterkejutan luar biasa.

Penulis menceritakan betapa perpisahan ibunya dengan Kota Padang sungguh mengiris hati. Tidak ada tempat yang bisa menggantikan tempat itu. Semua kenangan ada di situ, demikian juga dengan aneka makanan kesukaan. Bagi perempuan yang disebutnya dengan mama itu, di luar Kota Padang apa pun makanan yang dimakan selalu tidak seenak di Padang walaupun tempat itu merupakan rekomendasi pakar kuliner ibu kota. Riniwaty menuliskan epilog ini dengan judul yang sangat mewakili perasaan sekaligus memotret peristiwa itu melalui kata-kata: Tangis di Tepi Awan.

Judul Buku: Orang Padang Tionghoa, Dima Bumi Dipijak, Disinan Langik Dijunjuang

Penulis: Riniwaty Makmur

Penerbit: Kompas

Jumlah halaman: 346 halaman

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved