Headline

Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.

Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.

Kumpulan Berita DPR RI

Kumpulan Berita DPR RI

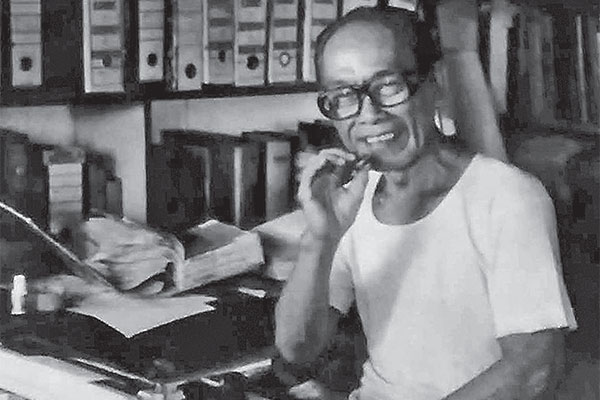

MESIN tik itu hampir selalu ada di atas meja kerjanya. Ia berada di antara lembaran kertas, buku, dan tentu saja asbak, asap, serta abu keretek kegemaran pemiliknya. Mesin tik itu jelas-jelas telah menghasilkan puluhan ribu kata yang dijahit penulisnya. Ia ialah Pramoedya Ananta Toer, sastrawan dari Blora yang lahir pada masa Hindia-Belanda.

Pram, begitulah sapaan akrabnya, telah menjadi ikon tersendiri dalam dunia kesusastraan di Indonesia, bahkan dunia. Seusai lebih dari satu dasawarsa kepergiannya, karya-karyanya masih dikenang dan telah menjadi inspirasi tersendiri bagi pengarang yang lahir setelah generasinya. Salah satu anak Pram, Astuti Ananta Toer, bahkan mengatakan sejak dahulu apa yang ditulis Pram telah menjadi rujukan warga mancanegara yang hendak datang ke Indonesia.

“Dari Pram mereka mengetahui masyarakat, budaya, sistem ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Pada waktu itu, kalau ada yang tanya soal Indonesia kebanyakan akan menjawab: baca saja karya Pram,” tuturnya.

Astuti ialah anak keempat dari Pram yang baru-baru ini memboyong mesin tik tersebut ke dalam sebuah pameran bertajuk Jejak Karya Pramoedya Ananta Toer. Dalam pameran yang berlangsung sejak 5 Agustus hingga 5 September mendatang itu keluarga besar Pramoedya Ananta Toer mencoba memperkenalkan kembali Pram bersama karyanya, yang di sisi lain juga telah disebut sebagai salah satu penulis paling produktif dari Indonesia.

Kiranya, ada 50 buku yang telah ditulis Pram. Namun, itu belum termasuk beberapa karya yang belum terbit dan beberapa lainnya yang hilang. Astuti secara lebih spesifik mengatakan bahwa Jejak Karya Pramoedya Ananta Toer dihelat untuk mengingatkan bahwa Pram itu bukan cuma Bumi Manusia dan Perburuan. Ada puluhan karya lain yang telah dihasilkannya, termasuk catatan hariannya yang dewasa ini tidak pernah diketahui keberadaannya.

Dokumentasi Bumi Manusia

Pada kesempatan itu, Astuti juga turut memboyong dokumentasi tentang Bumi Manusia. Dokumentasi itu tidak hanya membahas soal karya, tapi juga berita dari wartawan, ulasan dari kritikus sastra, serta surat dari para penggemarnya. “Ini bukan satu jilid saja, melainkan ada tiga jilid yang dikumpulkan selama Pak Pram masih ada,” tuturnya.

Tak jauh dari kumpulan arsip itu, ada semacam surat perjanjian kerja sama antara Pram dan Bola Dunia. Dalam surat perjanjian itu, dapat diketahui pula bahwa niat Pram untuk memfilmkan karya ternyata sudah ada sejak puluhan tahun lalu lamanya.

“Tetapi karena pada 1981 buku Bumi Manusia itu dilarang, kemudian kemungkinan pihak Bola Dunia jadi ‘waswas’. Maka dari itu juga, Pak Pram akhirnya menulis surat kepada Bola Dunia yang isinya kalau dalam jangka waktu tertentu tidak produksi, ia akan membatalkan perjanjian. Pada suatu waktu yang ditentukan kemudian telah selesai, akhirnya benar, Pak Pram membatalkan perjanjiannya,” imbuh Astuti.

Astuti mengatakan bahwa selain Bola Dunia, pada saat itu juga ada Oliver Stone, sutradara dari Amerika Serikat yang juga ingin memproduksi film Bumi Manusia. Namun, karena Pram sendiri pada dasarnya ingin pembuat film Bumi Manusia ialah anak Indonesia, ia lantas menangguhkan tawaran dari Oliver.

Selain Bumi Manusia, ada juga karya Pram lainnya yang difilmkan Richard Oh pada kesempatan yang sama, judulnya Perburuan, yang mana kisah ini ditulis Pram untuk bercerita tentang suatu hari pada 17 Agustus. Menurut Astuti, cerita itu dibuat Pram pada 1947, atau lebih tepatnya ketika terjadi agresi militer oleh Belanda. Pada waktu itu pula, Pram disuruh untuk mengeluarkan pamflet dan setelah terbit ia langsung ditangkap Belanda.

“Pada 1949, ternyata ada salah seorang profesor yang menyembunyikannya tanpa sepengetahuan Pak Pram hingga kemudian dicetaklah pada 1950. Perburuan ini sebenarnya cukup bagus untuk dilihat karena memiliki gambaran tentang bagaimana budaya masyarakat di Jawa Tengah, bagaimana suasana saat Jepang masuk, dan bagaimana suasana saat menjelang 17 Agustus waktu itu. Apa yang dilakukan orang-orang pada waktu itu, dan bagaimana perasaan orang-orang ketika memekikkan kata ‘merdeka’ yang akhirnya menjadi inspirasi dalam novel tersebut,” tutur Astuti.

Sementara itu, menyoal Bumi Manusia, kata Astuti, karya itu sebenarnya sudah dibuat Pram sejak 1960-an. Kala itu, Pram ialah dosen di Universitas Res Publica. Pada saat yang sama, ia memerintahkan mahasiswanya untuk membuat kliping koran selama satu tahun penuh, yang dimulai sejak tahun pertama terbitan itu dibuat.

Akan tetapi, setelah pembuatan kliping itu selesai, lanjut Astuti, mahasiswanya tidak disuruh membuang, tetapi disuruh untuk mempelajari. Hingga pada suatu ketika Pram ditahan di Pulau Buru, dibuatlah lagi karya itu olehnya tanpa referensi. Sebagai seorang penulis, Pram selalu punya kecenderungan bahwa setiap apa yang dia tulis, sebelumnya akan disimpan ingatan.

Huruf bolong

Mesin tik hanyalah salah satu saksi bisu atas Jejak Karya Pram. Astuti, justru yang lebih tahu bagaimana kebiasaan Pram dalam mengetik. Menurutnya, Pram setidaknya butuh lima lembar kertas dalam sekali ketik. Selain itu, dan yang tidak kalah menarik, orisinalitas karya Pram dapat dilihat dari huruf a dan o.

“Kedua huruf itu biasanya bolong. Jadi, kalau misal ada orang yang membawa hasil ketikan lalu menyebutnya adalah ketikan Pram, saya tahu persis mana yang benar dan mana yang bukan,” tutur Astuti.

Pram sendiri, kata Astuti, sudah mulai menulis sejak SD. Ketika SMP, ia bahkan sudah menulis tentang 10 Kepala Nica, dan pada waktu zaman Jepang mereka selalu mencari buku harian Pram yang sampai hari ini juga dicari banyak orang. Hal itu rasanya wajar karena Pram sendiri biasa menulis buku harian hingga 14 halaman, dan apa yang ia tulis pada waktu itu biasanya ialah keadaan pemerintahan, serta bagaimana tanggapanya pribadi mengenai keadaan tersebut.

Sebagai seorang anak, Pram padahal tergolong sebagai pribadi yang lemah dan tidak seperti anak-anak pada umumnya. Dia tidak main gundu atau layang-layang, tetapi lebih banyak menghabiskan waktu di perpustakaan. Semua buku yang ia baca berbahasa asing karena kebetulan pula pada waktu itu tidak ada buku dengan bahasa Indonesia yang boleh masuk ke Indonesia.

“Jadi, layaklah kemudian kalau buku-bukunya juga diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa karena sejak SD pun Pak Pram sudah menguasai dunia,” tutur Astuti menutup cerita dengan masa kecil ayahnya. (M-4)

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved