Headline

Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.

Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.

Kumpulan Berita DPR RI

Kumpulan Berita DPR RI

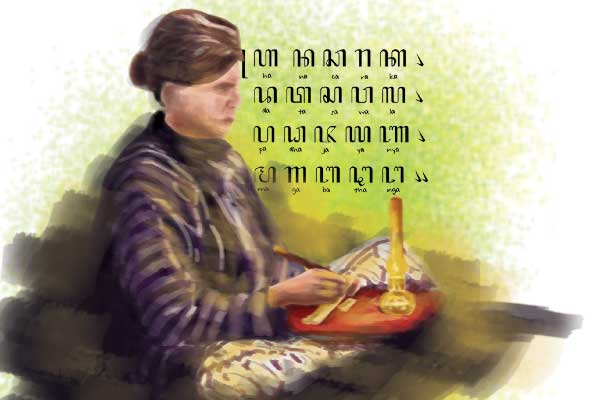

MAKNA aksara Jawa mengenal banyak versi, salah satunya ada yang menganggap bahwa falsafah hidup orang Jawa terdapat di dalam aksara tersebut, yang mana lekat dengan legenda tentang ha na ca ra ka ciptaan Aji Saka.

“Namun, Aji Saka itu siapa juga seperti anonim. Jadi, cerita itu hanya melegenda begitu saja, yakni kisahnya ada Prabu Aji Saka yang datang dari tanah seberang. Seberangnya itu dari mana juga belum tahu, tapi ia katanya datang ke tanah Jawa, lebih tepatnya di kerajaan Medang Kamulan. Kerajaannya ini juga belum tahun di mana, tahunnya berapa juga belum ada yang tahu,” tutur Sudarto SH. Sudarto ialah pemateri lokakarya penulisan Aksara Jawa Unicode, di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Selasa (10/9).

Kepada Media Indonesia, Sudarto menceritakan banyak hal tentang aksara Jawa. Menurutnya, ha na ca ra ka dapat diartikan sebagai caraka atau utusan. Teks selanjutnya, da ta sa wa la, artinya pertengkaran, sedangkan pa da ja ya nya berarti sama-sama kuat. Teks terakhir, yaitu ma ga ba ta nga, artinya sama-sama menjadi bangkai dan apabila diartikan secara keseluruhan kurang lebih berarti ada ‘dua utusan yang sama kuat bertengkar lalu sama-sama kalah’.

Menurut Sudarto, dewasa ini kisah tentang Aji Saka juga telah menjadi suatu perdebatan khusus dalam beberapa forum. Sementara itu, dalam sudut pandang lain, kata Sudarto, aksara Jawa telah mengalami perubahan bentuk dan jenis beberapa kali. Pertama, ia menggunakan huruf Sanskerta. Sejarahnya kemudian berlanjut dengan kedatangan Hindu ke Pulau Jawa yang masuk melalui jalur laut.

Setelah mendarat di Jayakarta (kini Jakarta), mereka lantas masuk ke Jawa Tengah atau lebih tepatnya di kerajaan Medang. “Tapi tidak pakai Kamulan. Medang itu kalau dalam sejarah disebut juga dengan Mataram Kuno atau Mataran Hindu,” imbuh Sudarto.

Kedatangan tersebut juga ditandai dengan penemuan prasasti bernama Prasasti Sojomerto, yang terdapat di Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dalam prasasti tersebut dapat diketahui bahwa aksara yang digunakan ialah Melayu Kuno, sedangkan bahasanya ialah Sanskerta.

“Inilah awal kondisinya waktu itu di Jawa Tengah, juga ada beberapa kerajaan kecil yang kemudian dikuasai oleh Raja Sanjaya. Keberadaannya ditandai dengan Prasasti Canggal yang lokasinya berada di sekitar Muntilan,” terang Sudarto.

Candi Borobudur

Momen yang paling terkenal pada masa Raja Sanjaya ini ditandai dengan pembangunan Candi Borobudur. Tidak hanya itu, ia juga mendirikan Candi Prambanan, Dieng, dan Gedong Songo. Maka dari itu, kata Sudarto, dapat diambil kesimpulan bahwa Prasasti Canggal itu berisi sejumlah catatan penting yang ditulis menggunakan aksara Jawa kuno tentang kenyataan bahwa pada masa itu ada kerajaan yang sangat besar, kaya di tanah Jawa. Mereka mampu membangun candi dalam kurun waktu puluhan tahun dan dalam jumlah yang tidak sedikit.

Jika ditinjau dari aspek sosial ekonomi, wilayah kekuasaan Raja Sanjaya itu tampak seperti mercusuar. Namun, dalam suatu catatan juga pernah dijelaskan bahwa kerajaan tersebut pernah berpindah tempat sebanyak tujuh kali dan lokasinya berada di Magelang, Prambanan, dan beberapa daerah lain di sekitarnya.

Dari catatan itu pula, menurut Sudarto, dapat diketahui bahwa pada masa itu seni arsitek di tanah Jawa juga sudah sangat maju. Hal tersebut ditandai dengan adanya candi itu sendiri, yang meskipun ide atau cara membuatnya belajar dari pendatang, tetapi bentuk atau cerita reliefnya tetap mengikuti situasi atau kondisi yang ada di tanah Jawa.

Selain arsitektur, orang-orang di tanah Jawa pada masa itu juga sudah mengenal teknologi atau yang ditandai dengan kehebatannya mengukir batu yang tidak mungkin dapat dilakukan jika tidak menggunakan alat besi atau sebuah karya yang dihasilkan menggunakan teknik peleburan biji besi (metalogi). Kemajuan metalogi itu juga dapat dilihat dengan adanya keris yang dilukis pada relief Candi Borobudur. Selain keris, beberapa catatan lain juga terdapat dalam relief seperti wayang dan kegiatan membatik.

“Dari aksara kita bisa tahu ya, kalau pada abad ketujuh itu orang-orang di tanah Jawa tidak telanjang. Mereka sudah memakai batik, sekalipun kita belum dapat mengidentifikasi motif yang populer seperti apa,” tutur Sudarto.

Aksara Jawa juga digunakan untuk mencatat perintah raja di samping untuk menulis ajaran agama dan kebaikan. Hal itulah, kata Sudarto, yang kemudian melahirkan ‘kidung’. Kidung ditulis kawih atau juru tulis kidung yang kemudian melahirkan produk lain atau yang disebut dengan kakawin atau media untuk menyampaikan berbagai pesan.

“Sebelum ada lontar itu medianya ya batu itu. Nah, setelah ditemukan lontar, dituliskanlah di daun lontar. Nah, kakawin yang pertama adalah cerita Ramayana, itu memang ceritanya dari Hindu-India, tetapi waktu sampai Jawa ternyata orang Jawa juga beda karena mereka dapat mengadaptasi dan menyesuaikannya dengan lingkungan sekitar,” imbuh Sudarto.

Kakawin pada kesempatan selanjutnya turut melahirkan apa yang disebut tembang. Gunanya untuk menyebarluaskan apa yang sudah tertulis dalam lontar atau prasasti sebab dengan tembang masyarakat lebih mudah menangkap dan menghafal sesuai dengan irama (metrum)-nya.

Majapahit

Terbentuknya aksara Jawa Majapahitan sejurus dengan terbentuknya Mataram Islam. Sejak saat itu pula corak kesusastraannya ikut berubah sekalipun masih tetap menggunakan aksara Jawa. Akan tetapi, kata Sudarto, pada kenyataannya para ahli Majapahitan itu juga terbelah menjadi dua golongan. Mereka yang mempertahankan aksara Jawa dengan warna Hindu pindah ke Pulau Bali hingga terciptalah Aksara Bali, sedangkan sisanya bertahan di Jawa. Mereka yang bertahan di Jawa kemudian banyak yang memilih untuk bermukim di daerah pegunungan. Maka dari itu, kemudian ada yang menyebutnya dengan pencetus aksara gunung atau aksara Merapi-Merbabu.

Menurut Sudarto, aksara Merapi-Merbabu ialah versi terakhir dari aksara Majapahitan. Pencetusnya juga sering dianggap misterius karena keberadaannya yang menyepi di gunung kerap tidak diketahui. Namun, perlu diketahui pula bahwa validitas proses pencetusan aksara itu sendiri masih menjadi perdebatan karena minim data.

“Selain itu, ada juga catatan lain bahwa para ahli itu kemudian bergabung di kerajaan-kerajaan baru setelah Mataram Islam, seperti Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Mereka mengabdi ke keraton, yang dari situ kemungkinan besar mucullah cerita Aji Saka. Bentuk ha na ca ra ka juga mereka yang menyusun agar selain mudah diucapkan, juga muda dihafal. Sebelumnya, waktu masih era kuno, disebutnya tidak demikian karena aksara yang digunakan adalah ka ga nga, seperti yang dipakai, misalnya, di berbagai Bugis, Batak, dan Lampung. Jadi, urutannya pertama dari ka ga nga (Jawa kuno hingga pertengahan), Majapahitan (Jawa terakhir) dan akhirnya ha na ca ra ka (aksara gunung atau Merbabu-Merapi),” tutur Sudarto. (M-4)

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved