Headline

Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.

Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.

Kumpulan Berita DPR RI

Kumpulan Berita DPR RI

INDONESIA kembali dihadapkan dengan masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah sudah melakukan beragam cara untuk memadamkan kebakaran yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia sehingga masyarakat tidak lagi menjadi korban paparan asap kebakaran.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sudah ditetapkan lima perusahaan oleh penyidik KLHK hingga Sabtu (21/9). Padahal, korporasi yang memimiliki izin konsensi memiliki peran penting. Bila mereka tidak sanggup, peneliti senior Center for International Forestry Research (CIFOR) Prof Dr Herry Purnomo menyarankan pemerintah mencabut konsesi mereka.

Indonesia sudah memiliki grand gesign: Pencegahan kebakaran hutan, kebun, dan lahan 2017 – 2019. Grand design itu sudah dilakukan pemerintah.

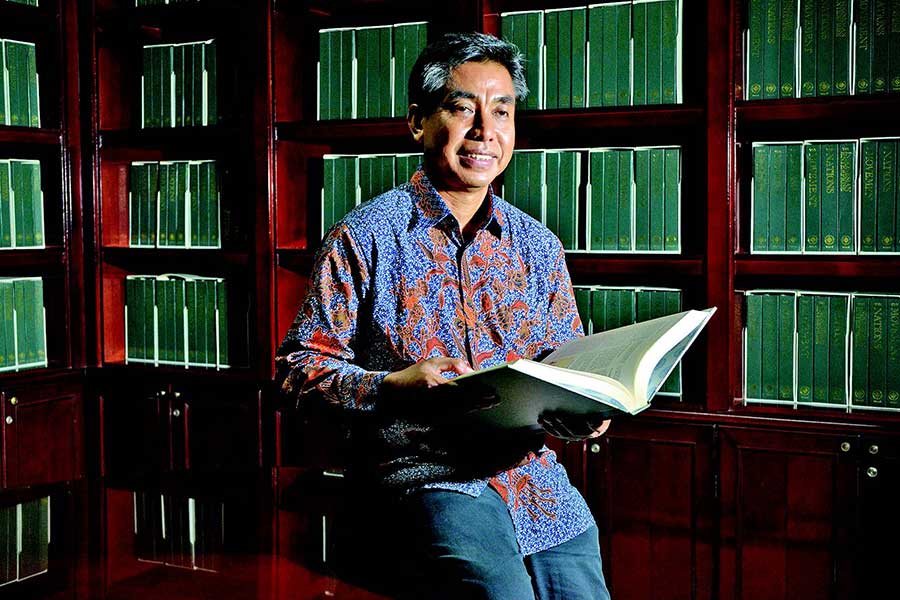

Berikut wawancara dengan Herry Purnomo salah satu dari penyusun grand design dan Guru Besar Tetap di Departemen Manajamen Hutan (MNH) Fakultas Kehutanan (Fahutan) Institut Pertanian Bogor (IPB) di kantornya di Bogor, Kamis (19/9).

Hotspot yang sebelumnya 21 ribuan bisa diturunkan jadi 2 ribuan di tahun 2016 dan tahun 2017 sebanyak 3 ribuan. Namun, September 2019 ini hotspot dikabarkan sampai 9 ribuan. Bagaimana Anda melihatnya? Benar-benar praktik bakar lahan atau faktor kerentanan iklim?

Iya, itu mungkin ada dan saya yakin ada (pengaruh perubahan iklim). Cuma susah untuk dikualifikasi. Karena kalau kebakaran itu disebabkan manusia, tapi diperbesar iklim kering, musim kering. Musim kering yang makin ekstrem ini karena adanya perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan kemarau makin lama, hujan makin deras. Itu ada (pengaruh) perubahan iklim, cuma seberapa besar? Kita tidak tahu.

Namun, secara global Iya, hampir seluruh dunia apa kemarau makin panjang musim dingin makin panjang. Sebenarnya isu yang menarik itu isu dengan politik lokal agar kita tahu penyebabnya, ekonomi, budaya, dan politik. Itu mengapa pemerintah daerah agak kendur (dalam menyikapi karhutla).

Seberapa besar kemungkinan Indonesia bebas dari karhutla?

Jadi, kalau dipenuhi, ditambah jaringan hidrologi dan early detection. Itu bisa mereduksi lebih dari 50% muncul titik kebakaran. Kita tulis sebenarnya di Grand Design: Pencegahan kebakaran hutan, kebun, dan lahan 2017–2019.

Kita sudah hitung biayannya, jadi kalau kita membasahi gambut. Kemudian ada 638 desa yang bisa kita reward-punishment biayanya Rp39 triliun selama 3 tahun.

Dari Grand Design: Pencegahan kebakaran hutan, kebun dan lahan 2017 – 2019 mana yang sudah dilakukan? Atau jangan-jangan tidak diindahkan sama sekali?

Itu semuanya dikerjakan, tapi besarannya terlalu kecil. Sudah membuat kanal air, (masyarakat) sudah di-training. Masalahnya, jarak antara besaran masalah dan usaha kita terlalu tinggi. Saya paham, memang anggarannya gak memadai, baik di pusat maupun daerah. Polisi (penegakan hukum) juga sama (anggaran).

Apa artinya grand design pencegahan pengendalian karhutla 2017-2019 yang sudah kita punyai? Apakah program grand design itu tidak cukup?

Kalau programnya cukup, tetapi implementasinya yang tidak cukup. Jadi pendanaannya tidak cukup. Kita kasih Rp39 triliun, tapi tidak segitu yang (keluar). Kita tidak tahu persis karena terdistribusi ke banyak tempat.

Kemarin kawan-kawan dari Bank Dunia mencoba mengumpulkan, beberapa sebenarnya duit untuk mencegah kebakaran? Namun, penafsiran kita kurang dari itu. Jadi besarannya yang kurang.

Di grand design itu sistem utamanya adalah tapak dan nontapak. Kalau kita lihat, itu berpusat pada masyarakat/perkebunan rakyat. Sementara fakta-fakta sejauh ini pelaku karhutla adalah korporasi. Apa artinya grand design itu belum menyentuh inti persoalan?

Jadi, kalau yang tapak itu sebenarnya bisa di nonkorporasi, bisa di korporasi. Misalkan di restorasi gambut, sebenarnya 70% (lahan gambut) ada di wilayah konsesi. Jadi, yang tapak itu memang ada di konsesi dan di luar konsesi.

Kalau nontapak itu tidak tergantung pada tapak, misalkan hukum. Itu kan tidak tergantung tapaknya. Bisa di seluruh Indonesia, tidak spesifik.

Kalau bicara restorasi, itu di (dalam) konsesi dan di luar konsesi. Kalau bicara penguatan masyarakat, terutama daerah rentan terhadap api, itu namanya di tapak. Itu banyak fokus pada masyarakat. Jadi cukup imbanglah menurut saya antara tapak dan nontapak.

Korporasi bisa di tapak juga. Kan tadi ada yang mencegah kebakaran di daerah korporasi. Makanya kemudian yang Rp39 triliun itu tidak harus dari pemerintah, bisa uang korporasi atau donor.

Sejauh mana posisi korporasi dalam pengelolaan hutan yang bertanggung jawab? Apa saran untuk korporasi dan pemerintah terkait lahan konsesi?

Jadi perusahaan ada beberapa skala, ada yang besar dan menengah. Ada perusahaan yang punya sawit ribuan hektare. Ada perusahaan yang 5 ribu hektare yang kantornya gak jelas di mana.

Kalau perusahaan besar, sebenarnya lebih mudah untuk dipermalukan karena alamatnya jelas. Mereka juga ekspor. Mereka lebih sensitif terhadap isu lingkungan.

Kalau perusahaan kecil, alamatnya gak jelas, modalnya kecil, makanya mereka lebih sulit dimintai pertanggungjawaban. Apalagi, yang individual.

Memang serbasusah untuk perusahaan besar. Makanya saya selalu katakan kalau mereka tidak sanggup menggelola, ya sudah keluarkan saja dari konsesi (mengembalikan izin konsesi ke pemerintah). Jadi, fokus saja pada area yang dikuasai. Pajaknya lebih kecil dan bisa lebih bertanggung jawab.

Saya sarankan untuk dikeluarkan, tetapi pemerintah juga harus lebih bertanggung jawab dengan lahan itu. Harus punya kemampuan. Jangan dibiarkan. Harus jelas itu mau dijadikan apa? Misal perhutanan sosial, kawasan lindung, ataupun pertanian.

Karhutla hampir selalu di lahan gambut. Sebenarnya gambut itu anugerah atau musibah?

Dua-duanya, karena itu ekosistem yang unik dari segi keanekaragaman hayati. Bisa jadi tabungan air. Ada anugerahnya, tapi musibah juga kalau kita keringkan untuk pertanian, sawit.

Apakah tidak membakar gambut kurang menguntungkan dengan membakar gambut untuk pertanian?

Jawabannya gampang saja, kurang. Pertanian itu, sebagian besar, selalu memberi keuntungan ekonomi lebih besar dari hutan. Punya 100 hektare hutan jika dibandingkan dengan 100 hektare sawit. Kalau hutan, misalnya ekowisata, bayar masuknya berapa? Kalau cadangan karbon, jualnya ke siapa?

Jadi manfaat nyata hutan itu tidak mudah jika dibandingkan dengan pertanian. Memang ada upaya menghargai hutan dengan keanekaragaman hayati, konservasi, mitigasi perubahan iklim, tapi ini tidak gampang. Yang benar-benar membayar kan gak banyak.

Pengelolaan hutan, idealnya seperti apa?

Tergantung pada tujuannya. Kalau itu memang untuk produksi, ditebang. Kalau hutan alam, dibiarkan saja. Sesuai peruntukan dan tidak rakus. Untung 20% ya 20%, jangan maunya untung 100%.

Jadi mengelola secara baik itu untung, kok. Namun, ketika aturan tidak ditegakkan, ada cara lain yang lebih untung. Sama dengan mengelola lahan secara baik dengan tidak membakar menghabiskan Rp5,5juta/hektare, terkompensasi kok, untung.

Kita sudah punya sertifikasi ISPO yang ditetapkan mandatory dari pemerintah bagi perusahaan sawit. Apakah juga artinya sertifikasi ISPO itu belum bisa menekan mereka melakukan sistem perkebunan lestari?

Seberapa efektif sertifikasi macam ini?

Yang dapat sertifikat itu paling banyak 40%. Sebagian besar tidak besertifikat. Ada ISPO yang nasional, yang global namanya RSPO. Itu juga sebagian besar tidak bersertifikat (RSPO).

Kementan sejak 2012 menyatakan semua sawit harus bersertifikat. Faktanya, sampai 2019, sebagian besar tidak. Namun, 40% itu sudah lumayan sebenarnya. Tahun 2017 itu baru 15% (ISPO). Naik sampai 40% kan karena dipaksa. Setahu saya angkanya masih sekitar 40% yang bersertifikat (ISPO).

(korporasi) Kecil itu, masih terkendala legalitas. Pemerintah mengakui ada 3,5 juta hektare sawit ada di kawasan hutan. Ketika ada tanaman di dalam hutan, dia tidak akan bisa memenuhi kriteria sertifikasi karena nomor satu itu legalitas lahan. Belum lagi korporasi sedang yang punya 4.000-5.000 hektare sawit. Namun, kalau korporasi besar, biasanya sudah (ISPO).

Jadi ibaratnya, (korporasi) yang kecil tidak punya sertifikat lahan, karena kawasan hutan yang memang harus dihutankan. Malah saya pernah ke Dumai, itu 95% di kawasan hutan.

Hal-hal seperti itu menjadi kerjaan berat buat pemerintah. Jadi kadang-kadang kita menyuruh Uni Eropa terima sawit kita. Kita bilang kalau sawit kita baik, tetapi sawit kita melanggar hukum kita sendiri. Itu tentu ada sebab musabab yang lebih dalam.

Masyarakat merasa ini lahan kami, tapi pemerintah merasa itu kawasan hutan. Jadi, ada konflik agraria. (M-3)

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved