Headline

SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.

SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.

Kumpulan Berita DPR RI

Kumpulan Berita DPR RI

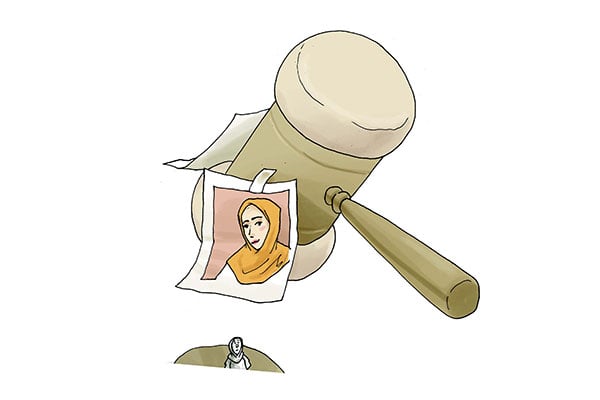

EVI Apita Maya, peraih suara terbanyak pada Pileg 2019 dari daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Barat itu tentu tidak pernah menduga bahwa wajah cantiknya akan menjadi masalah.

Ia juga pasti tidak menyangka bahwa pilihannya untuk memilih koleksi foto terbaiknya untuk ditampilkan di alat peraga kampanye (APK) itu akan berujung gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Lebih dari itu, Evi juga mungkin tidak pernah bermimpi bahwa foto sekaligus dirinya, bahkan menjadi demikian viral dan populer. Kepopulerannya jauh melebihi popularitas tokoh-tokoh politik terpilih yang sudah populer sebelumnya.

Bahkan, semua media termasuk media sosial juga demikian ramai ketika MK harus mengadili sepotong wajah yang disengketakan dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK.

Alat peraga kampanye

Foto ialah salah satu alat peraga kampanye yang memang digunakan untuk mengenalkan diri calon dan menjual diri calon kepada khalayak pemilih, digunakan calon politikus, calon kepala daerah, serta calon presiden dan wakil presiden.

Ia mengomunikasikan pesan terhadap calon pemilih untuk dipersepsikan sesuai kepentingan pelaku kampanye sekaligus kepentingan calon pemilih tadi. Paling tidak untuk memantik sikap pemilih agar sampai pada perilaku memilih dirinya.

Sikap memang bukanlah perilaku, tapi baru merupakan predisposition of behavior atau kecenderungan untuk berperilaku. Maka pelaku komunikasi politik utama harus mampu menggugah sikap pemilih melalui tiga komponen sikap, yakni komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif (Brian Mc Nair; 1978).

Komponen kognitif menyangkut sejumlah pengetahuan versus pengetahuan, antara pengetahuan pemilih dan pengetahuan calon harus bisa disinkronkan. Artinya, ia menyangkut sejumlah pengetahuan pemilih dalam melihat calon yang dipersepsinya dan kapasitas pengetahuan apa yang harus ditampilkan calon untuk mempersuasi pemilihnya.

Siapa mereka (pemilih dan calon)? Bagaimana pemilih mengetahui integritas calon, bahkan rekam jejak calon yang ditampilkan?

Pada alat peraga kampanye, baik lewat foto yang ditampilkan maupun kata-kata dan slogan yang disandingkan dengan foto itu, berupa singkatan, perumpamaan, bahkan ada yang menggunakan pantun untuk menggambarkan sosok dan identitas calon melalui sekeping foto itu.

Mengingat hal itu, lazim terjadi setiap kandidat politikus, calon kepala daerah, calon presiden dan calon wakil presiden, atau bahkan setingkat pemilihan kepala desa sekalipun, foto yang dipilih kandidat ialah foto terbaiknya.

Nyaris semua calon menggunakan editan foto semaksimal mungkin agar terlihat cantik dan tampan, terlihat muda meski sudah tua, terlihat lebih putih dari aslinya, harus tampak berwibawa dan memesona untuk memukau calon pemilih.

Foto-foto penuh editan itu bertebaran di spanduk-spanduk di setiap sudut jalan dan gang, di angkutan umum perkotaan dan perdesaan, di pagar masjid meski dilarang menggunakan tempat ibadah, di mobil kampanye pribadi calon.

Foto-foto itu juga dibagikan melalui leaflet, buku, kartu nama, dan bahkan ada yang menempelkannya di paket bungkusan lewat sumbangan sosial yang dibagikan kepada korban bencana alam. Hal itu terjadi hampir di seluruh Indonesia.

Artinya, sekeping foto calon yang melekat dalam syarat alat peraga kampanye itu rata-rata ialah foto editan. Ada yang jauh dari aslinya.

Ada yang berusaha membuat lebih indah dari aslinya, tapi tetap tak terlihat indah karena sejatinya kapasitas diri yang harus dikenal dan dikenalkan ke khalayak pemilih akan terkait langsung dengan figur yang tentu harus turun ke lapangan untuk menyapa pemilihnya.

Calon pemilihlah yang punya hak untuk menentukan dan menilai, adakah yang salah antara foto dan tampilan langsung calon di panggung pertunjukan kampanye saat ia memersuasi pemilih tadi.

Berkali-kali pemilu digelar, tidak pernah ada gugatan, apalagi yang berakhir di MK untuk mempermasalahkan foto yang kelewat cantik atau kelewat tampan dari aslinya, kelewat muda atau kelewat tua dari sebenarnya, kelewat putih atau kelewat hitam dari seharusnya, atau bahkan yang tampak kelewat berwibawa atau kelewat memesona dari yang sejatinya.

Mungkin karena itu pula gugatan yang ditujukan kepada foto Evi menjadi demikian viral. Itu membuat penasaran publik dan media untuk mengulik dan mencari tahu bagaimana Evi Apita sesungguhnya tanpa foto editan.

Aspek kedua ialah aspek afektif, bahwa menggugah dan memersuasi pemilih, tidak semata-mata menghadirkan foto di alat peraga kampanye.

Potensi keterpilihan calon sangat dimungkinkan dengan kehadirannya untuk menyentuh dan memenangi hati pemilih dengan kehadiran di tengah masyarakat calon pemilih. Poin kehadiran ini, jauh lebih terukur untuk tahu bagaimana kapasitas calon di mata calon pemilih lewat respons dan histeria publik untuk menyambutnya.

Meskipun banyak juga pemilih yang diam, yang tidak juga penting untuk disentuh dan ditemui, tapi mendukung karena daya tarik calon yang satu notabene lebih kuat jika dibandingkan dengan calon lainnya menurut ukuran afeksinya atau perasaannya.

Aspek ketiga ialah aspek konatif atau kecenderungan untuk berperilaku. Jika aspek kognitif dan aspek afektif berhasil menembus memori dan logika publik, mudah bagi calon untuk mendefenisikan positioning dirinya di tengah khalayak pemilih. Apalagi, ditunjang dengan tim yang solid, kerja keras, dan perencanaan komunikasi politik yang matang. Bagi yang bisa mengambil momentum yang tepat di tengah ketidakhadiran dan kelemahan calon lain yang menjadi lawan tandingnya, itu dipastikan keterpilihan akan berpihak padanya.

Branding politik dan foto cantik

Evi Apita tampaknya harus berterima kasih pada petahana yang menjadi penggugatnya. Secara tidak sadar Evi justru telah di-branding politik secara cuma-cuma oleh penggugat. Ia menjadi viral dan terkenal, jauh lebih terkenal dari anggota DPD RI yang berperiode demi periode menjalani peran keterwakilan di lembaga perwakilan daerah.

Bahkan, Media Indonesia pun menjadikannya sebagai objek editorial dengan judul fantastis, Buruk Rupa Wajah Diedit, yang ditayangkan di TV. Tentu saja semua ini makin membuat khalayak politik makin penasaran, (bahkan mungkin hakim MK pun penasaran). Media elektronik, radio, dan TV ramai-ramai mewawancarainya untuk tahu secara langsung, benarkah objek gugatan di MK itu berwajah buruk seperti yang ditulis Media Indonesia dan disiarkan Metro TV di bedah editorialnya.

Lewat tayangan langsung TV itu pula publik dan saya menyaksikan secara langsung sosok Evi Apita lengkap, mulai gestur atau cara dan sikapnya bertutur kata, narasi dan gaya komunikasinya, kosakata politik yang dipertontonkannya, cerita dan kisah jalan politiknya, tim kerja dan organisasi sosial kemasyarakatan atau organisasi pemuda dan mahasiswa yang dilibatkannya, hingga pada jalan sengketa yang harus dihadapinya di MK.

Tampaknya Evi Apita bukan hanya siap dalam kontestasi di pileg yang telah dimenangkannya itu, melainkan juga siap untuk mempertanggungjawabkan kemenangannya dengan membuktikan bahwa tidak ada yang salah pada foto di alat peraga kampanye itu. Nyaris tidak ada bedanya antara Evi yang tampil di TV dan Evi yang ada di alat peraga, sedangkan di luar sana banyak sekali foto-foto calon di alat peraga yang sunguh-sungguh jauh dari aslinya.

Suara rakyat, suara Tuhan

Evi Apita berhasil memperoleh suara terbanyak dalam Pileg 2019 di dapil NTB untuk calon anggota DPD RI dengan perbedaan suara 100 ribu lebih jika dibandingkan dengan petahana. Kemenangan Evi Apita dan beberapa calon anggota DPD RI lainnya di dapil NTB telah berhasil membuat para petahana anggota DPD RI dapil NTB gagal kembali ke Senayan.

Itu tentu mengagetkan bagi para petahana, tetapi ada yang menerima kekalahan itu dengan legawa karena rakyat telah menentukan hak pilihnya dengan cara yang sesuai seperti telah diatur undang-undang. Namun, ada yang mengingkari suara rakyat dengan cara menggugatnya, padahal suara rakyat ialah suara Tuhan.

Tahapan dan proses pemilihan untuk sampai pada pemungutan suara tentu sudah dilalui semua calon sehingga jika ada gugatan ke MK yang mempermasalahkan proses yang sudah diselesaikan penyelenggara pemilihan umum di daerah, tentu saja menjadi pertanyaan tentang apalagi yang mau digugat? Apakah tim pengacaranya tidak memahami kaidah berperkara di MK yang mengadili sidang sengketa hasil perhitungan suara itu?

Sebagai akademisi yang memahami kaidah dan teori serta praktik politik serta sering membincang dan menganalisisnya di berbagai media nasional sejak 10 tahun terakhir, saya menjadi paham mengapa media mainstream dan media sosial menjadi bising dengan sengketa foto cantik Evi Apita Maya di MK. Peradilan konstitusi yang mengadili wajah Evi Apita ini ialah warna baru peradilan di MK yang dipenuhi sengketa pemilu yang harus diadili hakim-hakim di MK.

Kemenangan dan perolehan suara Evi Apita Maya yang begitu tinggi, rasanya sulit diduga bahwa itu karena foto cantiknya semata. Apalagi, jika dilihat bahwa hampir di seluruh daerah pemilihan di Indonesia, ribuan wajah cantik dan tampan bertebaran di alat peraga kampanye.

Sepanjang Pileg 2019 kemarin, nyatanya mereka yang asli cantik maupun hanya cantik di fotonya tidak juga terpilih. Banyak caleg yang tampan dan cantik itu tidak lolos ke parlemen pusat dan daerah meski foto dipajang dan diedit sedemikian rupa. Meski hasil fotonya demikian mewah, tidak juga berhasil memenangi hati rakyat, yang mana Tuhan mewakilkan tangannya untuk memilih mereka.

Jadi, tidak ada yang salah dalam foto yang diedit sedemikian rupa. Apalagi jika tidak jauh berbeda dengan figur aslinya karena itu semua disiapkan teori dan aturan dalam kampanye untuk mendapatkan suara pemilih. Di antara beberapa kategori yang ditawarkan Charles U Larson ( 1992), tampaknya kampanye Evi Apita memang bergerak dalam ranah candidate oriented campaigns yang motivasi untuk meraih kemenangan di pileg.

Ia telah mengerahkan seluruh kekuatan relawan anak-anak muda milenial, terutama HMI dan dukungan organisasinya, juga menjadi gerakan massif untuk memenangkan seorang Evi Apita jika dibandingkan dengan sekadar mengandalkan kecantikan dan foto cantik.

Jika membaca penuturannya di media bahwa ujung tombak kampanyenya ialah ibu-ibu dan milenial sekaligus didukung kerja kerasnya mendatangi basis suara pemilih, Evi Apita cukup cerdas membaca sinyal strategi persuasi yang disarankan Perloff dalam buku The Dynamics of Persuasion (1993) yang menyarankan, ‘pilihlah komunikator yang dipercaya’.

Para pemilih terutama pemilih muda dan ibu-ibu kini lebih cerdik dan cerdas untuk memilih tentang siapa yang layak dan pantas untuk mewakili mereka di panggung keterwakilan itu. Tampaknya rakyat tidak lagi ingin ‘komunikasi antara yang memilih dan yang dipilih selesai ketika yang dipilih itu terpilih’. Jika itu dilakukan, rakyat tidak lagi ingin memilih yang pernah terpilih itu dan mereka ingin menggantikannya dengan yang lain.

Barangkali Evi Apita Maya memang bisa memberi jaminan bahwa suara mereka yang mewakili suara Tuhan itu tetap terjaga dan dijaga olehnya sebagai orang yang terpilih. Tetap terjaga dengan tetap berkomunikasi dan menjalin relasi dengan para pemilihnya kelak. Itu yang dipikirkan pemilih Evi Apita dan itu berarti bukan karena foto cantiknya ia dipilih. Bukan karena foto editannya yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan aslinya itu. Evi Apita telah memenangi hati pemilih NTB yang memberikan hak keterwakilan kepadanya.

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved